揭秘!他的前世今生与未来!

2021年末,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》(下称《指导意见》),成为指引中央企业科学有序推进碳达峰碳中和工作的纲领性文件。

“建立完善碳排放管理机制”是《指导意见》提出的五大任务之一,要求中央企业提升碳排放管理能力、碳交易管理能力和绿色金融支撑能力。在具体举措方面,指出要加强重点单位能耗在线监测系统建设、提升二氧化碳的信息化实测水平、建立企业碳交易管理信息系统。

不难看出,加强信息化、数字化技术应用是中央企业建立完善碳排放管理机制的重要方向。

2021年12月31日,全国碳市场第一个履约期顺利结束。据了解,“十四五”期间,全国碳市场将纳入全部八大重点行业,越来越多的中央企业下属企业将进入全国碳市场,继而开展对内对外的一系列碳排放管理工作。

以中央企业和地方大型企业为代表的许多集团通常具有业务板块多、企业数量多、地域分布广的特点,开展碳排放管理工作面临许多困难。过往经验表明,建立适合企业特点的碳管理系统是大型集团提升碳管理能力的优良解决方案。

对于排放规模较小、管理扁平化的中小企业,在不具备建设碳管理系统资金以及必要需求的情况下,采用互联网访问的企业碳管理平台(SaaS)也是快速提升碳管理能力的可行举措。

企业碳管理系统的由来

“企业碳管理”通常被认为是通过碳盘查等措施来摸清企业本身碳资产,并通过一系列的减排措施来减少企业本身的碳排放,并根据企业本身碳资产状况,进行碳交易以实现完成履约责任、获得收益等目的的管理机制,随着许多大型企业关注范围三排放,碳管理的含义也扩展到了供应链的管理。碳管理系统则是为提升碳管理效率、更好实现企业碳管理目的而开发和使用的信息化工具。

国际上,随着各国碳市场相继建成,许多企业受到了新的管控,从而需要满足碳市场运行的各类要求。较早的一批企业碳管理系统主要集中在率先开展碳交易的地区,如欧盟、美国和韩国。一些典型的国外碳管理系统包括:英国SFW 公司为企业参与欧洲碳交易市场开发的碳管理软件,ETSWAP;美国ProcessMAP公司研发的碳管理软件,Energy & Carbon Management;韩国大型集团KO-LON 集团子公司开发的Carbon i。

在国内,从2011年起我国开始建设七个碳交易试点,到2014年底,七个交易试点全部启动。2017年底,全国碳市场以发电行业为突破口宣布启动。发电企业逐步面临碳排放约束压力和履约成本压力,对高效碳管理提出了要求。特别是对于集团公司,存在下属企业数量多、组织架构层级多等特点,碳排放及碳资产管理挑战更大。由此催生了满足集团企业降低管理成本和履约成本,实现碳资产保值增值等价值的碳管理系统的建设需求。

企业碳管理系统的基本框架与内容

企业碳管理系统的基本功能按照业务逻辑关系,总体分成五大类,包括碳排放数据管理、碳配额测算、碳资产管理、碳减排管理与碳交易管理。这几大功能基本涵盖了控排企业在碳市场中所要履行的各项义务。

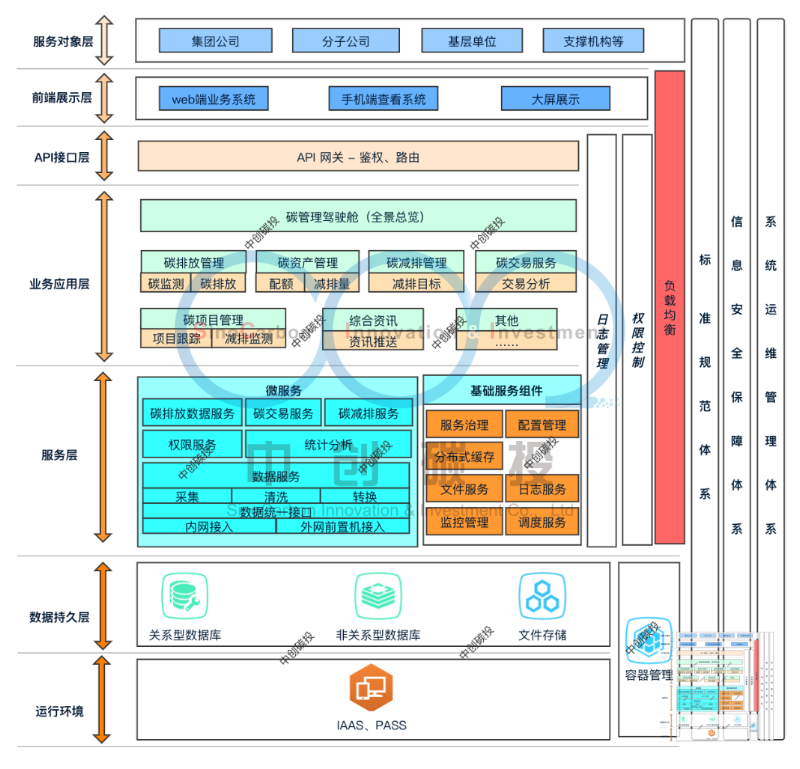

企业碳管理系统总体架构

碳管理系统的功能在迭代发展中逐渐得到丰富。初期主要为数据报送、排放量核算功能。随着我国碳市场发展的不断深入,企业碳管理要求逐步提升,碳排放管理系统的功能也在持续迭代完善。目前,常规功能主要包括碳排放数据管理、碳资产管理、碳交易管理、CCER项目管理、综合资讯以及系统管理等一站式服务。此外,部分集团公司碳排放管理系统还有碳价预测、预警管理、碳金融管理等特色功能。

企业碳管理系统应用现状

碳管理系统在国内的应用相对较晚,现阶段以发电行业央企和地方国企为主。

试点碳市场启动交易和全国碳市场宣布启动以来,国内企业逐步认识到开展碳管理的必要性,以中央企业和地方国企为主的一批发电企业相继启动了集团层面碳管理系统的建设工作。

国家电投与浙能集团分别是首个公开招标建设集团碳管理系统的中央企业和地方集团企业。国家电投系统定位于为集团公司、二级单位、三级单位提供统一的碳排放管理全过程的技术支撑,实现业务管控与资源共享,于2017年底启动运行。浙能集团碳管理系统于2019年开始系统一期建设,到2021年底已经完成系统二期招标,目前中创碳投正在为客户启动第二期系统的建设工作。

据不完全统计,建设集团碳管理系统的央企和大型国企还有:华电、华能、大唐、国家能源、中铝集团、晋控电力、广东能源等。

陆续涌现的碳管理系统建设需求培育和壮大了一批低碳服务供应商,中创碳投凭借在低碳领域的长期咨询积累,从2016年左右开始敏锐抓住市场需求,承担建设了多家集团企业的碳管理系统,其中就包括首个中央企业(国家电投)和首个地方集团企业(浙能集团)。

企业碳管理样例

碳管理系统部分应用实例

目前,中创碳投通过提供各种服务的企业数量已达数千家;其中,使用中创碳投碳管理系统的企业用户其年排放量已经达10亿吨,占目前全国碳市场覆盖企业碳排放总量的1/4,占全国二氧化碳排放的10%左右!如下是已经或者正在使用中创碳投设计、研发或者建设的碳管理系统的部分集团类企业客户。

中创碳投部分客户碳管理系统应用案例

对企业碳管理系统的展望

近两年,中国提出双碳目标、全国碳市场启动交易、电力市场化改革步入深水区、许多企业提出碳中和目标、企业环境信息披露面临更多要求,外部环境正在快速变化。这些变化使传统的碳管理系统逐渐不能满足企业的新需求。在过去多年系统研发和推广的基础上,经过大量的调研和深入研究,我们认为,未来企业碳管理系统会呈现出如下几个方面的特征。

测算一体

企业碳排放数据质量是碳市场健康发展的重要基础。我国现行的碳排放核算体系主要是基于核算法,有较多人为参与的因素,导致在众多环节核查难度较大。

《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》提出遵循“核算为主、监测为辅”的原则,在火电行业率先开展CO2排放在线监测试点。在碳排放的监测与核算方面,未来有望实测和核算并行。碳管理系统的核算模块也需要补充与在线监测相适应的功能,实现测算一体。

中创碳投正在开展在线监测标准的研究工作,并取得了一些阶段性成果。作为国标《温室气体排放核算与报告要求:发电企业》(GB/T32151.1-2015)等多个已经发布的国标主要起草单位,中创碳投围绕在线监测继续开展多项深入研究,牵头编制了发电、水泥行业温室气体排放监测技术规范两项团体标准:《发电行业温室气体排放监测技术规范》(T/CECA-G 0146—2021)、《水泥行业温室气体排放监测技术规范》(T/CECA-G 0147—2021),并在《环境经济研究》2021年第1期发表文章《连续监测方法在全国碳市场应用的挑战与对策》。

能碳融合

对于发电行业企业,电力市场化改革进入现货阶段,掌握发电机组的实时边际成本成为企业交易决策的重要前提。随着碳市场约束趋紧,碳成本将与能耗成本共同构成发电企业的主要变动成本。设计开发能碳融合的实时发电成本核算功能,将为发电企业在电力市场和碳市场的交易决策提供参考,并为优化发电成本奠定基础。

对于其他行业企业,由于碳排放和能耗的高度相关性,将能源管理与碳管理相融合,可实现集成、统一、高效的管理。

软硬兼施

在技术层面,软件与硬件的发展理应步调一致。要实现前述碳排放在线监测、能耗在线监测的软件功能,离不开硬件设备的支撑。

过去,企业的碳管理系统主要以软件为主,硬件设备的使用较少。未来,碳管理需求在深度和广度方面将继续拓展,硬件的使用将越来越多,物联网设备、碳芯片等硬件将成为碳管理系统重要的组成部分,并承担核心作用。

重轻分离

近年来除了大型集团需要碳管理系统来集中统一进行管理,一些诸如中小企业以及大型企业的供应链企业也出现了一些轻量化、相对标准化的碳管理需求。例如,纳入碳市场的小企业需要满足碳核算、排放分析、碳对标、配额测算、碳披露、碳交易等常规功能;供应商需要向下游客户定向披露碳排放绩效、产品碳足迹等信息。

碳管理系统也将因企业的不同类型和需求而演变,一部分功能将更加复杂、在当前主流碳管理系统基础上继续集成丰富的同时,也有一部分功能适合通过互联网访问的企业碳管理平台(SaaS)实现,即呈现“重轻分离”的两类技术路线。

目前,中创碳投正在积极部署和研发我们自己经过大量实践提炼出来的以上述“测算一体”、“能碳融合”、“软硬兼施”、“重轻分离”为主要特征的下一代碳管理数智化系统,并开始引入区块链、人工智能、大数据等关键技术,不断提升碳管理数智化系统的科技含量。

轻量化的通过互联网访问的企业碳管理平台(SaaS)能够以较低成本为用户提供多样化的碳管理服务,面向对象既包括控排企业也包括非控排企业。中创碳投基于上述理念和认识所研发设计的企业SaaS碳管理平台即将上线,敬请期待!

新一波用户征集

如果您对企业碳管理系统感兴趣,请扫描下方二维码填写表单。填写后可根据表单完成提示,领取《碳资产管理信息化平台介绍》ppt一份。首批企业碳管理SaaS用户还有机会获得一段时期的免费试用资格。

在2022年2月15日(农历正月十五)之前填写表单并通过审核的用户,我们将与您取得联系,并在节后陆续发放“春节大礼包”。礼包包括如下资料:

(1)文献《连续监测方法在全国碳市场应用的挑战与对策》

(2)团标《发电行业温室气体排放监测技术规范》(T/CECA-G 0146—2021)

(3)团标《水泥行业温室气体排放监测技术规范》(T/CECA-G 0147—2021)

(4)国标《温室气体排放核算与报告要求:发电企业》(GB/T32151.1-2015)

(5)中创碳投《碳资产管理信息化平台介绍》ppt

本文作者:白文浩、花爱勤、郭伟