中创观点 | 碳中和目标下我国发电企业的碳减排路径

2020年9月22日,国家主席习近平首次在第七十五届联合国大会一般性辩论会宣布:中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。习近平主席的多次讲话先后阐述了碳达峰与碳中和的目标、意义、政策、措施、行动等内容,受到国内外的广泛关注。

01发电行业现状

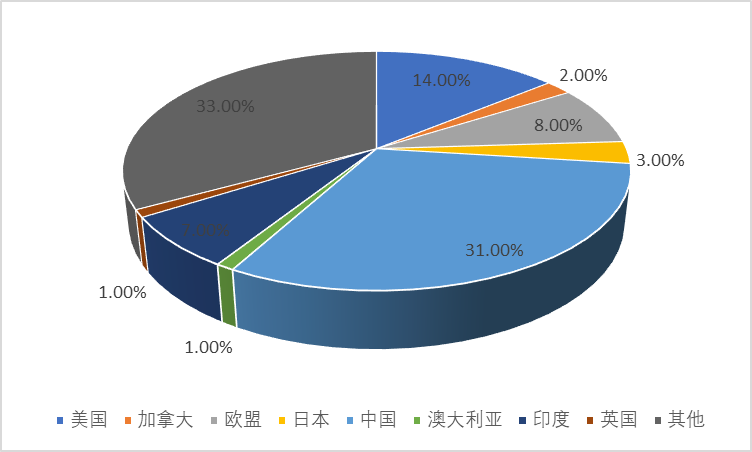

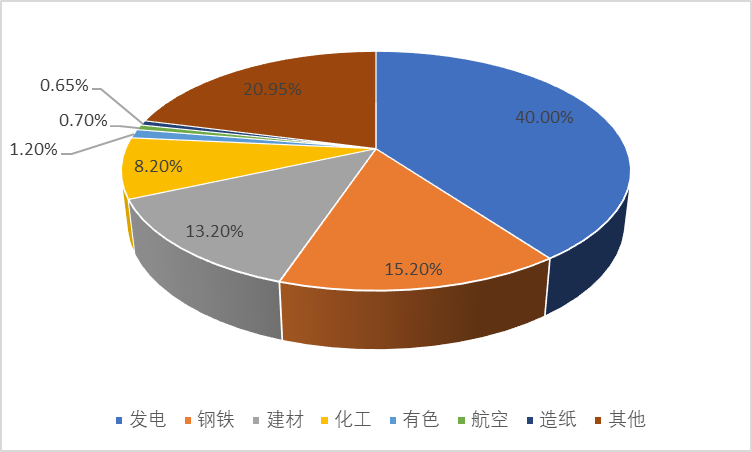

电力行业碳排放占比大,为全国总排放量的40%。根据BP公司统计的数据,2020年我国CO2总排放量达98.3亿吨,占全世界CO2总排放量的31%。分行业来看,电力行业CO2排放量占全国总排放量的40%。可见减少电力行业的碳排放量对我国实现中国“3060”目标有着重要意义。

2020年部分国家碳排放占比

(数据来源:Wind,浙商证券研究所)

我国2020年碳排放量的结构

(数据来源:中创碳投,浙商证券研究所)

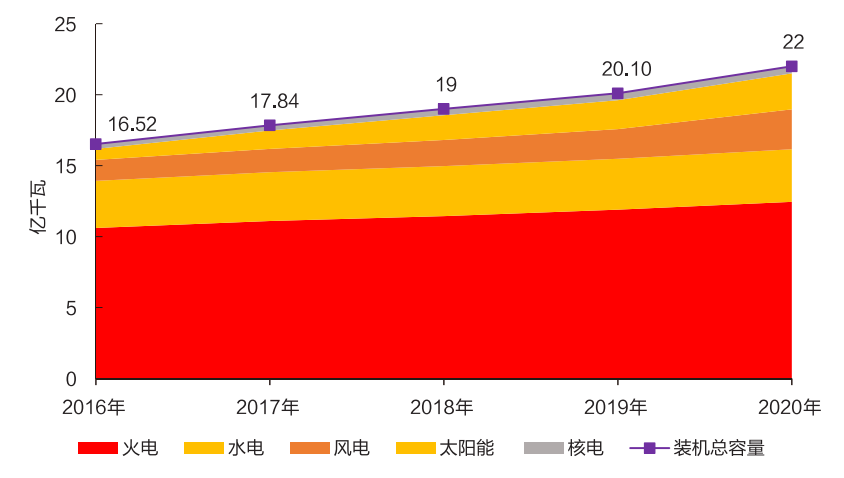

电源结构以火电为主,燃煤发电占主要地位。截至2020年底,全国发电装机容量达22.0亿千瓦,同比增长9.48%。其中火电装机12.45亿千瓦,占56.58%;水电装机3.7亿千瓦,占16.82%;核电装机0.50亿千瓦,占2.27%;风电装机2.82亿千瓦,占12.79%;并网太阳能发电装机2.53亿千瓦,占11.52%。比较近年来不同发电机组的变化趋势,虽然清洁能源装机比例不断上升,但火电依旧为主要发电方式,且以燃煤发电为主。截至2020年,我国燃煤发电量占我国总发电量63.3%。

近五年全国发电设备总装机容量变化

(数据来源:国家能源局 中国电力企业联合会)

近五年全国各种能源发电量(单位:TWh)

(数据来源:中国电力网)

02未来发展趋势

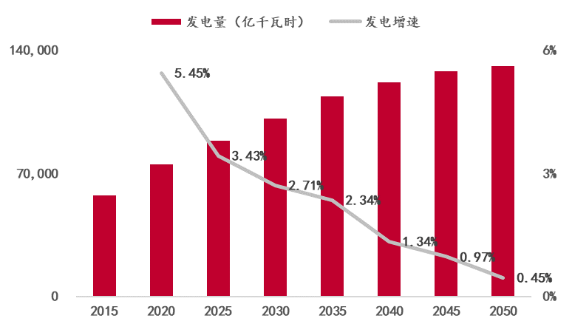

我国用电需求将持续增长。2021年年初以来,我国用电量的累计值一直以超过15%的同比增速增长。据《2050年世界与中国能源展望(2020版)》预测,2050年中国电力需求将达13万亿千瓦时,2020-2050年间年均增长1.9%,2035年前增长较快;人均用电量将稳步提升,2050年达9500千瓦时,超过当前日本和欧洲发达国家7000-8000千瓦时的水平。

2020-2050年我国电力需求量预测值

(数据来源:中泰证券研究院,2050年世界与中国能源展望(2020版))

燃煤机组将面临有序退出。2021年10月29日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《全国煤电机组改造升级实施方案》(简称:《实施方案》),指出从“优化存量,严管增量”两方面发力,多措并举、有力有序推进煤电机组改造升级。《实施方案》提出总体目标“到2025年,全国火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下”,并指出“对供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组,应加快创造条件实施节能改造,对无法改造的机组逐步淘汰关停,并视情况将具备条件的转为应急备用电源”。03

发电行业碳减排路径

燃煤机组做优存量、严控增量。通过汽轮机通流改造、热电联产改造、烟气余热深度利用改造、能量梯级利用改造等减排技术对现役煤电机组进行节能改造,从而提升机组运行效率,以减少能耗来达到降低煤耗的目的。优化新建煤电机组设计,采用超临界机组,通过提高汽轮机进汽参数、二次再热、管道系统优化等措施,来提高能量利用效率,降低煤耗。发展燃气轮机-蒸汽联合循环发电厂,利用天然气替代煤炭,减少45%-55%的温室气体排放量。结合当地保供政策,有序退出服役期满或超龄服役的燃煤机组。

持续提升新能源装机占比。持续发展风光水电,提升新能源装机总量和比例是电力供应低碳化的必然选择。全面协调推进风电开发,积极开发陆上分散风能资源,稳妥发展近海海上风电;开展光伏发电建设,集中式与分布式并举,推动“光伏+”多元化综合发展;推进水电绿色发展,有序推进流域大型水电基地建设,合理控制中小水电开发。

加大负碳技术创新应用。碳捕获、利用及储存(CCUS)技术适用于所有煤炭、天然气和生物质电厂。积极推进CCUS技术创新研发,探索应用燃煤耦合生物质、农林废弃物燃烧和生物天然气发电技术,跟踪CCUS技术发展,对燃气和高效燃煤机组安装碳捕集设备,从而实现节能减排、降低煤耗。此外,紧密关注以等离激元人工光合技术为代表的全球领先的碳中和技术的发展进程。

适时布局林业碳汇项目。紧密跟踪国家碳市场以及国家自愿减排交易机制政策动向,适时布局林业碳汇项目,增加植树造林面积,森林每生长1立方米的蓄积量,平均能吸收1.83吨二氧化碳,不断增强森林碳汇能力。

随着风电、水电和光伏发电等新能源装机大规模高比例发展,新型电力系统对调节电源的需求更加迫切。氢能产业和储能作为支撑新型电力系统的重要举措,可有效提高能源利用率,提升清洁能源电力系统的调节能力、综合效率和安全保障能力。

加速推进绿氢产业发展。在制氢侧,依托光伏发电、风力发电和水电项目,积极布局电解水制氢项目,优先发展质子交换膜(PME)电解水制氢技术。同时,联合行业龙头企业、国内高校和科研院,开展产学研合作,重点关注以太阳能光解水制氢技术为代表的国内外先进技术;在氢能消费测,与新能源汽车企业合作,建设加氢站,研发燃料电池,打通氢燃料电池汽车产业链。

积极推动储能多元化发展。根据实际情况,优先发展最为成熟的抽水蓄能,充分发挥中小型抽水蓄能站点资源丰富、布局灵活、距离负荷中心近、与分布式新能源紧密结合等优势,结合当地电力发展和新能源发展需求,因地制宜规划建设小型抽水蓄能电站。此外,着重从发电侧、用户侧入手,通过虚拟电厂的商业模式,推进新型储能多元化发展。

参考文献

1.BCG波士顿咨询 《中国电力行业能源转型系列-发电企业的减排“三步法”》

2.中华人民共和国国务院新闻办事处《新时代的中国能源发展》白皮书