编者按

近日,中创碳投研究院组织人员,围绕全国碳市场设和运行过程中的相关问题进行分析、研究,希望能提出对全国碳市场下一阶段的发展提出有价值的相关建议,并整理成文供各方参考,本文为系列文章第五篇。此前,公司研究院在对发电行业燃煤元素碳含量“高限值”政策存在的问题做了大量的调研并开展了专题研究,并于2022年4月整理成一份《关于全国碳市场数据造假问题背后的重要诱因——燃煤元素碳含量“高限值”政策存在的问题分析及相关建议》(技术部分的主要观点和内容摘录出来,发表在4月29日的公众号文章《全国碳市场元素碳含量“高限值”政策的影响分析及相关建议》),以书面建议的方式提交给了有关部门领导供其全面了解、准确评估和决策参考。在短短不到两个月的时间里,主管部门对此问题及相关建议开展了研究、论证工作,走完了对此问题进行修正的相关内部决策流程,并结合高效统筹疫情防控和经济社会发展的最新形势,积极把握时机于2022年6月8日正式对外发布,实属不易。

2022年6月8日,生态环境部印发《关于高效统筹疫情防控和经济社会发展调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知》(环办气候函〔2022〕229号)(以下简称《通知》)。《通知》对2022年碳排放核算报告工作做出调整和相关安排:一是考虑新冠疫情影响将核查工作完成时限从6月底延长至9月底;二是将燃煤元素碳含量缺省值从0.03356tC/GJ调整为0.03085tC/GJ,下调8.1%。并规定了缺失实测值的月份数据选取方式,元素碳实测3个月及以上的可采用当年已实测月份算术平均值代替,实测不足3个月的应使用新发布的缺省值;三是要求做好燃煤元素碳含量缺省值调整的宣贯落实并继续严厉打击弄虚作假行为,对查实存在元素碳含量数据虚报、瞒报的重点排放单位,燃煤元素碳含量仍采用0.03356tC/GJ。燃煤元素碳含量是核算发电企业碳排放的重要参数,与之相关的煤样采样、制样、留存、送检等环节是排放数据造假集中发生的高危环节。为推动企业对燃煤元素碳含量开展实测,生态环境部在2019年12月下发的有关通知中规定对未实测企业须采用0.03356 tC/GJ“高限值”,该政策出台以来,在一定程度上诱发和放大了碳排放数据造假,一直备受各方关注。本文将就燃煤元素碳政策调整的来龙去脉、相关影响和未来趋势展开分析,并针对此次调整的具体内容进行剖析,提出相关的建议,供各方参考。

一、区分不同煤种的单位热值碳含量是碳市场发挥作用的客观需要

单位热值含碳量表征不同煤种的“低碳程度”。对于燃煤锅炉,如果燃煤能够在提供相同热量的情况下蕴含更少的元素碳,就可以在相同能效水平下减少碳排放,但电厂在实际的生产经营运行过程中选择煤种时,主要考虑运行安全、效率、煤价及热值等,很少将单位热值含碳量作为煤种选择的重要因素进行考虑。但这并不代表区分不同煤种的单位热值含碳量就完全没有意义。能效水平先进并不一定意味着碳排放强度水平同等先进,只有准确核算出企业的真实碳排放水平才能为碳市场发现减排空间和配置减排资源奠定基础。在区分不同煤种单位热值含碳量后,即便是能效水平相同的发电企业碳排放强度也会存在差距,从而得以精准地增加部分企业的碳排放成本,可以激励其采取减排措施。

二、“高限值”政策目的已基本实现,在当前形势下具备退出历史舞台的条件和契机

燃煤单位热值含碳量“高限值”0.03356tC/GJ相比烟煤、褐煤、无烟煤等主要燃煤品种的实测值高出了20-30%左右。对于一个年排放量在200万吨的电厂,这种差异会增加2000-3000万元的履约成本(碳价按50元计算)。这一带有惩罚性目的的“高限值”政策引入后,效果立竿见影,燃煤机组的元素碳实测率从2018年的30%左右提高到目前的90%左右。但与此同时,由于缺乏有效的监管措施与核查手段,也导致部分企业铤而走险,违规造假,损害了碳市场有效运行的基石。从政策成效来看,90%的实测率已经基本上实现了“高限值”政策的目的。其余未实测的10%主要是一些规模偏小的电厂或部分自备电厂,本身管理机制就比较薄弱,所以在元素碳实测方面跟进的速度相对较慢。经过2021年煤价飞涨和煤电企业全力保供,当前煤电企业经营普遍困难,特别是一些规模不大或者效率并不是很先进的电厂。2022年,我国经济面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,确保经济平稳发展是重中之重。5月11日召开的国常会指出要着力稳住经济大盘,确保能源正常供应,支持煤电企业妤困和多发电,绝不允许出现拉闸限电。在稳经济增长的形势下,依旧采用惩罚性的“高限值”会对部分电厂带来过大压力。综上,一方面燃煤元素碳实测率已经达到90%的较高水平,另一方面“高限值”继续施行的效果有限、阻力变大。此外,结合高效统筹疫情防控和经济社会发展的最新形势,燃煤元素碳含量“高限值”已然具备退出历史舞台的条件和契机。其实,从实测值到缺省值的要求变化早有先例。早期版本的发电行业核算指南中推荐实测碳氧化率,但考虑到操作复杂、不易核实以及实测值分布较集中等原因,2021年3月对核算指南中氧化率的规定进行了修正,不区分煤种统一取99%。

三、燃煤元素碳含量政策调整的影响

《通知》对燃煤元素碳政策做出了三方面调整,意在保证数据准确真实的同时兼顾现实情况,减轻企业的负担。第一方面,是将燃煤单位热值含碳量缺省值由0.03356tC/GJ调整为不区分煤种的0.03085tC/GJ。调整后的缺省值相比原“高限值”下调了8.1%,但相比烟煤、无烟煤、褐煤几类常见煤种的缺省值仍高出约10%~18%,不妨姑且称为“中限值”。虽然此次调整,整体上接受了此前提交的书面建议中提出对“高限值”政策进行修正的建议,但我们也注意到,在具体调整思路和方向上,并未完全接受此前提出的如下建议:把实测和选用缺省值的选择权利交给企业,对没有实测或者不具备实测条件的企业,允许其使用《省级温室气体清单编制指南(试行)》中分煤种元素碳含量缺省值;如果企业有燃煤掺烧情况,则按照各煤种掺烧比例进行加权平均,或者根据IPCC对燃煤的相关分类准则来确定掺烧之后应使用哪种煤种的元素碳含量。我们理解此次主管部门在重新评估和论证新的调整取值时,可能还是倾向更简单一些的“一条线”的方式,在目前数据基础、合规意识有待进一步提升的情况下,降低各方执行的难度,而这个新的“一条线”比常规燃煤品种的缺省值仍然高出10%~18%,也可能也是兼顾了一些非常规燃煤电厂的情况,当然,这只是一种猜测。但无论是新的“缺省值”或者“中限值”,都还是降低了以往“高限值”惩罚的程度,不再近乎强制地鼓励企业实测,转而用数值稍低一些但代表性稍强一些的“缺省值”替代,不失为一种短期内可以接受的可行方案。第二方面,是调整了未实测燃煤元素碳的月份在核算碳排放时选择参数的规定。如果实测月份在3个月及以上,缺失月份可使用已实测月份数据的算术平均值代替;如果实测月份不足3个月,缺失月份应使用新发布的缺省值。关于未实测月份燃煤元素碳的取值,2020版和2022版发电核算指南都规定单位热值含碳量应取0.03356 tC/GJ。近两年受到疫情影响,企业中断实测的可能性也在增加。此次《通知》关于燃煤元素碳实测值缺失月份参数选取的规定基本消除了惩罚性质,将诸多现实因素考虑在内,对企业而言会更加合理可接受。第三方面,是将燃煤元素碳“高限值”确立为打击造假的手段。《通知》强调将严厉打击数据弄虚作假行为。对查实存在元素碳含量数据虚报、瞒报的企业,在问题处置及整改中,其燃煤单位热值含碳量仍采用0.03356 tC/GJ的高限值。综合来看,上述政策将产生如下积极影响:一是燃煤元素碳缺省值的下调减弱了企业造假的诱因,能够提供更加清晰明确的减碳指引。单位热值含碳量缺省值降低惩罚性、提升缺省值代表性后,提升能效水平将逐步回归为发电企业减碳的主要途径,而不能靠一些表面上美其名曰的“数据管理”“数据优化”,实则背后是对排放数据进行伪造或篡改的数字把戏。二是燃煤元素碳缺省值的选择一定程度上回归了碳排放核算报告“真实、准确”的原则。碳排放结果更加科学可靠,有助于据此设定更加合理的行业基准值以及发挥碳市场配置减排资源的作用。三是能够缓解未实测或漏测燃煤元素碳发电企业的经营压力,降低政策实施的社会成本。同时,有助于发电企业全力投入电力保供,保障经济平稳运行。四是高限值定位的调整有助于震慑企业的造假行为。《通知》并未取缔高限值,而是更加合理地发挥其惩罚作用,得以将其从引发造假的诱因转变为震慑造假的手段。对于企业来说,伪造实测值的代价是选用0.03356 tC/GJ的“高限值”,而真实报告的结果只是按照0.03085tC/GJ计算。如果查处燃煤元素碳造假的手段足够有效、力度到位,那么企业自然不会再去造假。在产生积极影响的同时,有一些方面还需要加以持续完善,另外新规也可能带来新的潜在问题需要解决。一是新规虽然减弱了企业造假的诱因,却不能掩盖当前元素碳实测缺乏有效监管措施与核查手段的现实问题。一些合规意识比较差的企业仍有可能在采样、制样、化验和报告环节实施造假。在2021年10~12月生态环境部组织开展的碳排放报告质量专项监督帮扶工作中,在有限的数百家帮扶对象中就已经发现了不少涉及元素碳含量实测造假的企业。因此,此次“高限值”政策调整的契机,通过研究完善燃煤元素碳实测的流程规定,开发有效的核查方法、工具,大幅增加造假难度,减少乃至基本消除造假空间。二是配额分配需要将单位热值含碳量的变化考虑在内。发电行业是采用基准线法分配配额。基准值是基于历史排放数据所确定。单位热值含碳量由缺省值下调后,应该对历史排放数据进行修正后再作为确定基准值的依据,否则可能会导致配额过量发放。三是《通知》中对于未实测燃煤元素碳的月份如何选择相关参数的规定可能埋下了潜在隐患。中创碳投选取了内部掌握的13家发电企业,对单位热值含碳量的实测数据分析发现,有一些企业不同月份实测值的分布较为集中,如企业E、F、I、K,也有一些企业不同月份实测值的分布较散,如企业A、B、D、L、M(见图1)。综合来看,发电企业单位热值含碳量最低的3个月与全年平均值差距在5%左右,部分企业达到10%。在此新规出台后,少部分合规意识不强的企业可能会在实测的12个月份中,针对性地挑选燃煤元素碳含量最低的3个月,并对核查机构和主管部门称其只实测了3个月,核查技术服务机构所很难对该问题进行核实。如果发生这种行为,到底是合理利用规则还是瞒报实测数据?

图1:发电企业单位热值含碳量实测值的月度分布箱型图

四是《通知》中指出,对查实存在元素碳含量数据虚报、瞒报的重点排放单位,在问题处置及整改中,其燃煤单位热值含碳量仍采用0.03356 tC/GJ的高限值。这项规定的保留也是严厉打击数据弄虚作假行为,强化碳排放数据日常监管的需要。但是对第一个履约周期内仍未履约的百余家电厂,尤其是对涉及燃煤元素碳含量“高限值”有关的企业如何处理,有待进一步的明确。经对各地陆续公布的尚未履约的百余家电厂情况的初步分析,大致分成几类:

1、在被主管部门2021年10月-12月组织的碳排放报告质量专项监督帮扶及此前各地生态环境部门查实存在元素碳含量数据虚报、瞒报的企业,目前大都基本正处于问题处置及整改过程中;

2、此前未开展元素碳含量实测或者实测不规范“被迫”使用“高限值”计算碳排放量导致排放量被高估20%~30%的企业;

3、因其他原因没有正常履约的企业。

对第1类企业,《通知》规定非常明确,“在问题处置及整改中,其燃煤单位热值含碳量仍采用0.03356 tC/GJ的高限值”。但对于第2类企业,这个通知里面并未明确指出,是否允许追溯和调整,按理来说,这个政策进行了重大的修正,对此前不存在数据虚报、瞒报的合规的重点单位因为“被迫”采用“高限值”碳排放被显著高估,理应得到相应的修正,但既然这个通知里面并未明确,有待后续主管部门予以进一步明确或者在工作执行中进行具体裁量。

四、从国际经验看燃煤元素碳的未来

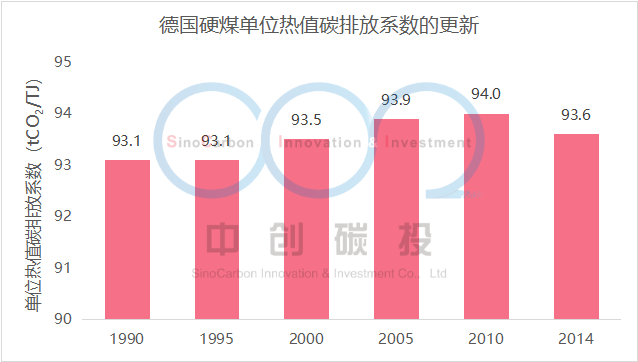

煤炭的单位热值含碳量受元素组成等因素影响而差别很大。来自不同地区或同一地区的不同煤矿、甚至是同一煤矿的不同煤层的煤炭,其单位热值含碳量都有可能存在差别。一项对欧盟14个国家温室气体清单中所采用煤炭的单位热值碳排放系数与IPCC缺省值的比较研究表明,欧盟的14个国家褐煤的单位热值碳排放从90.7 ~124.7 tCO2/TJ,与IPCC的缺省值平均相差约10%;仍以褐煤为例,德国三个不同地区的单位热值碳排放分别为103、114、117 tCO2/TJ,也存在不小的差异。在时间上,同一地区的某煤种平均的单位热值碳排放也可能存在差别。根据德国国家温室气体清单报告,由于煤炭来源结构变化等原因,从1990年到2014年不同煤种的单位热值碳排放在常态化更新(见图2)。

图2:德国硬煤单位热值碳排放系数的更新

一项对英国2004年不同燃料单位热值碳排放系数的研究表明,一部分燃料的单位热值碳排放系数并不具备足够的稳健性来确保碳排放数据准确。因此需要基于当前信息进行更新。从国际经验来看,根据实际情况更新燃煤单位热值含碳量使其更加具有代表性是准确核算排放量的有效举措。聚焦国内,核算碳排放的重要参数也并非必须保持一成不变。除了发电行业的碳氧化率从实测值变为缺省值99%之外,今年3月15日发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》将全国电网排放因子从0.6101tCO2/MWh更新为0.5810tCO2/MWh。据悉,2021年中国煤炭加工利用协会向有关单位发布了《关于开展全国原煤、商品煤中碳元素含量基础调查的通知》。《通知》提及为配合开展碳核查、碳配额和全国碳市场交易等方面工作,迫切需要摸清各矿区、各煤种、各种煤质的原煤、商品煤碳元素含量底数。如同全国电网排放因子的更新,单位热值含碳量的更新也将有助于准确核算碳排放量,公平分担排放责任,从而有效发挥碳市场引导节能减排的作用。

五、下一步相关工作建议

发电行业燃煤元素碳含量“高限值”(0.03356tC/GJ)从政策提出到实践,在推动控排单位实测率提高的同时也诱发和扩大了不少问题,执行过程中也充满了一定的争议,部分企业及地方主管部门也提出过异议。而今“高限值”调整的《通知》终于“千呼万唤始出来”,虽然有些迟到,也值得肯定,但是《通知》中的部分内容,也仍然有几分“犹抱琵琶半遮面”。建议后续通过适当的方式,持续进行完善或者补充,也对各方提出如下的建议,仅供各方参考:

1、建议主管部门对2022年3月15日发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》进行及时修订,把《通知》的主要内容及相关要求,在指南中落实和细化,并在发布指南修订版的同时,辅以一个详细的《修订说明》,把修订的背景、考虑、难点、重点及后续执行的相关注意事项讲清楚,便于各方理解和执行;

2、建议主管部门在核算指南或者后续可能更新的核查相关工作指南中,对“元素碳含量年度实测月份为3个月及以上的重点排放单位,可使用当年度已实测月份数据的算术平均值替代缺失月份数据”的规定进行细化。如上所述,这一条在执行过程中,无论是控排企业、咨询机构还是核查技术服务机构,在执行上都存在巨大的信息不对称,可操作的空间非常大(5%-10%左右),而且主管部门如何裁量?如果没有对这条进行充分而周全的考虑,及相关的配套机制,避免在解决“高限值”问题的同时,又一不小心“按了葫芦起了瓢”,埋下另外一个雷。

3、对第一个履约周期内在燃煤元素碳含量参数上并不存在数据虚报、瞒报等行为但因未开展实测或者未规范开展实测“被迫”采用“高限值”,导致碳排放被显著高估履约有实际困难的控排企业,在当前疫情防控和经济社会发展的新形势下,结合此次政策的重大调整,建议与各级主管部门积极沟通,争取得到主管部门的理解和支持;

4、《通知》中提出加大政策宣贯和培训力度,各地要做好政策的宣传和解读,确保发电行业每一家重点排放单位第一时间掌握相关政策。因此,也建议控排企业第一时间主动对此《通知》进行学习,存在的疑问第一时间跟各地主管部门多沟通,有力调整和开展好企业的碳管理工作;

5、对于各地目前正在启动或者开展核查的核查机构,此政策也属于重大的调整,有必要在第一时间学习吃透,对因政策调整出现理解上的偏差,或者发现的问题,要第一时间与各地主管部门积极沟通,尤其是对上述提到的几个关键问题,需要寻求尽可能统一的执行尺度。否则不同的核查机构,在同一个地区或者不同的地区企业核查过程中,如果执行不同的尺度,将极大影响数据的一致性和可比性的问题;

6、如果核算为主的方法在未来一段时间内,仍然是全国碳市场碳排放量确定的主要方法,建议主管部门借鉴此前电网排放因子的合理分类和持续更新的管理方式,逐步建立分类更加科学、测算更加合理的燃煤元素碳含量数据库,并持续进行完善和动态的更新,确保碳排放核算结果更加准确,责任更加清晰

“边做边学、不断完善”,这是碳市场建设中普遍公认的一大原则,在不断修正中持续完善。此次燃煤元素碳碳含量“高限值”政策的重大调整和修正,也是不回避问题、不断完善的积极风向,发布时机也充分把握了当前疫情防控和经济社会发展的新形势新要求,相信未来随着相关政策和管理的不断完善,相信全国碳市场一定能够更好地往前发展。

*本文作者:白文浩、唐进

参考资料:[1]生态环境部.《关于高效统筹疫情防控和经济社会发展调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知》(环办气候函〔2022〕229号)[2]中国煤炭加工利用协会.《关于开展全国原煤、商品煤中碳元素含量基础调查的通知》(中煤加协〔2021〕1号) [3]European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC).Comparison of CO2 emission factors for fuels used in Greenhouse Gas Inventories and consequences for monitoring and reporting under the EC emissions trading scheme[4]German Environment Agency (UBA) .CO2 Emission Factors for Fossil Fuels[5]Ricardo Energy & Environment.Updating NAEI Carbon Emission Factors