中创观点|双碳目标下金融行业在行动

中创碳投推出922“双碳”目标周年回顾,首篇为中央政府篇,并附以“领导人对外讲话和中央政策”、“国家发改委和生态环境部政策行动”、“各行业主管部门政策行动”、“双碳目标下企业在行动”、“锚定双碳,政府部门出实招”数篇详细的政策和行动列表,关注公众号点击历史消息,或者点击文末的推荐链接即可查看。

实现双碳目标需要金融行业的大力支持,需要金融资源向低碳领域大幅倾斜。在过去一年里,政府和金融界各类主体都积极为双碳工作出谋划策,从政策规则的制定、金融资源的调配、金融产品的创新等方面提供支持。

以下就让我们回顾金融行业不同相关方在过去一年展开的行动。

金融行业对实现双碳目标的作用

实现双碳目标所需资金体量巨大,而金融系统在这一过程中发挥着关键作用。

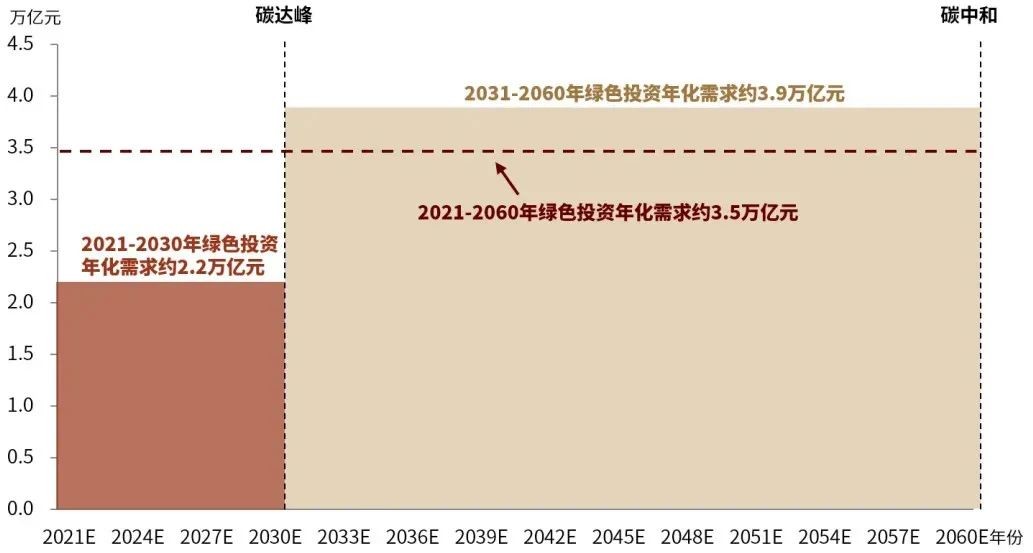

多家机构针对双碳目标期间绿色投资需求进行了测算,以我国环境与发展国际合作委员会的测算为例,2021-2030年间绿色投资年化需求约为2.2万亿元,2031-2060年间投资年化需求约为3.9万亿元。

图|为达到“碳中和”目标所需的绿色投资估计量

图源:@绿色金融

金融监管机构的要求

2021年年初,中国人民银行工作会议将"落实碳达峰碳中和重大决策部署,完善绿色金融政策框架和激励机制"纳入十大工作重点。

这是央行首次将碳排放议题列入重点工作部署,将双碳目标下对金融行业的工作要求提升到了新的高度。央行指出将引导金融资源向绿色发展领域倾斜,增强金融体系管理气候变化相关风险的能力,推动建设碳排放权交易市场为排碳合理定价。

此后银保监会、证监会响应央行号召,陆续发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》、《保险业聚焦碳达峰碳中和目标助推绿色发展蓝皮书》、及证监会“上市公司信息披露准则”,为金融部门服务双碳目标制定更加清晰具体、可操作的政策措施。

力争实现碳中和的领先金融机构

自双碳目标提出以来,行业领先的金融机构正在积极行动。

华夏银行是国内首家提出自身碳中和目标的银行,于今年5月宣布力争2025年前实现运营碳中和。

兴业银行紧随其后,于今年7月宣布争取2030年前实现运营碳中和。

资管行业中海通国际、盛世投资宣布2025年前实现运营碳中和。

南方基金在碳中和行动上最为领先,在有效实施运营碳排放管理和节能减排措施的基础上,于2021年7月通过采购并注销碳抵消指标的方式全额抵消了自身碳排放,成为国内首家实现碳中和的资产管理公司。

金融资源倾向双碳领域

除了实现自身碳中和,金融行业还在致力于实现资产层面的碳中和,通过加强投融资活动中的气候风险管理,更主动、更直接地帮助和推动其他部门尽早实现碳中和。

作为我国最大的政策性银行,国开行将于“十四五”期间设立总规模为5000亿元的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款,助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。

债券市场则推出了碳中和债务融资工具和碳中和金融债,重点支持符合绿色债券目录标准且碳减排效果显著的绿色低碳项目。2021年前8个月,碳中和债券已累计发行1800多亿元,占同期绿色债券发行总量的一半以上。

碳金融产品推陈出新

除了今年碳中和债券发行量的爆炸式增长外,多家金融机构正在探索新的碳金融产品。

浦发银行创新推出的碳中和“挂钩”贷款,将贷款利率与项目对碳达峰、碳中和目标的贡献程度相挂钩。

易方达、广发基金、华夏基金、工银理财、永赢基金争相推出碳中和股票与债券指数基金,通过寻找为碳中和做出较大贡献的公司,筛选出长期发展前景优秀的公司。

保险行业则创新推出林业碳汇保险,通过保险保障森林的碳汇价值,助推双碳目标的实现。

总结来看,不同类型金融机构在双碳目标下行动的侧重点不同,但一般都会从三个层面实施:

一是开展节能降碳并中和剩余碳排放,以期实现机构运营碳中和。金融行业碳排放主要来源于办公建筑和数据中心的外购电力。典型的碳中和路径是加强节能技改、提高可再生能源使用比例、实施碳排放抵消计划(采购绿色电力证书、碳减排量、植树造林等)。

二是调配金融资源向低碳产业倾斜,降低金融机构资产端碳排放。通过设立碳达峰碳中和领域专项基金、发行面向清洁低碳领域的专项贷款,利用碳中和债务融资工具,可以引导资金投向低碳产业。令金融机构在助推双碳目标的同时,降低自身资产端的环境与气候风险。

三是发行碳金融产品,赋予金融资产以碳减排效益。碳中和目标提出后,碳中债券、碳中和基金等碳金融创新产品层出不穷。随着今年下半年全国碳市场的启动,未来创新碳金融产品的与规模化发展存在广阔空间。

自922一周年以来,典型金融机构采取的行动如下:

01 金融监管机构

中国人民银行 2020年12月25日,中国人民银行货币政策委员会召开2020年第四季度例会中,首次提出促进实现碳达峰、碳中和为目标,完善绿色金融体系。

中国人民银行 2021年1月4日,中国人民银行工作会议将“落实碳达峰碳中和重大决策部署,完善绿色金融政策框架和激励机制”纳入十大工作重点,引导金融资源向绿色发展的领域倾斜。

广州期货交易所 2021年1月22日,经国务院同意,证监会正式批准设立广州期货交易所,定位于服务绿色金融。

中国银保监会工作会议 2021年1月26日,中国银保监会工作会议在部署2021年重点工作任务中,明确提出“积极发展绿色信贷、绿色保险、绿色信托”。

国务院 2021年2月22日,《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》要求大力发展绿色金融,发展绿色信贷和绿色直接融资,有序推进绿色金融市场双向开放。

中国人民银行、发展改革委和证监会 2021年4月27日,中国人民银行、发展改革委、证监会联合印发《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,对绿色债券支持领域和范围进行统一界定。

中国人民银行 2021年5月27日,中国人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》,优化绿色金融激励约束机制,着力提升银行业金融机构绿色金融绩效。

中国银行业协会 2021年6月11日,中国银行业协会“银行业落实碳达峰碳中和目标”工作推进会召开,探讨和谋划银行业落实新发展理念,探索银行业助力“碳达峰”“碳中和”目标实现的时间表、路线图和施工图。

中国保险行业协会 2021年6月11日,中国保险行业协会正式发布《保险业聚焦碳达峰碳中和目标 助推绿色发展蓝皮书》,从强化绿色保险保障、加大绿色投资支持、深化绿色低碳运营三个方面,对2018-2020年保险业全方位助推我国经济社会绿色转型发展情况进行了总结,就保险业下一步更好助推碳达峰、碳中和目标达成进行了思考并提出规划建议。

中国证监会 2021年6月28日,证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2021年修订)》新增了环境和社会责任章节,要求上市公司定期报告企业环境保护与社会责任内容。

全国碳排放权交易市场 2021年7月16日,全国碳排放权交易市场启动发电行业现货交易,将带来巨大体量的碳交易规模和碳金融发展空间,为企业和金融机构全面参与碳金融提供市场基础。

02 政策性银行

国家开发银行 2021年3月18日,首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券,由国开行面向全球投资人发行,本期债券发行规模不超过200亿元,是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。

国家开发银行 2021年6月9日,国开行制定《支持能源领域实现“碳达峰、碳中和”战略目标工作方案》,“十四五”期间设立总规模为5000亿元(等值人民币,含外汇)的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款,助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。

02 政策性银行

国家开发银行 2021年3月18日,首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券,由国开行面向全球投资人发行,本期债券发行规模不超过200亿元,是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。

国家开发银行 2021年6月9日,国开行制定《支持能源领域实现“碳达峰、碳中和”战略目标工作方案》,“十四五”期间设立总规模为5000亿元(等值人民币,含外汇)的能源领域“碳达峰、碳中和”专项贷款,助力构建清洁低碳安全高效的能源体系。

03 商业银行

中国银行 2021年1月7日,全球首笔金融机构公募转型债券,由中国银行成功发行,募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行交易包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币,募集资金用于支持天然气热电联产项目、天然气发电及水泥厂余热回收项目。

兴业银行 2021年2月9日,全国首批、粤港澳大湾区首单 “碳中和”主题债券由兴业银行独立主承销的“中国南方电网有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)”在银行间市场成功发行。

中国银行 2021年3月18日,国内首单碳中和证券化产品,由中国银行创新发行。

浦发银行 2021年3月25日,首单境内外双标认证的“碳中和债”,由浦发银行牵头承销的“国电电力发展股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据”,债券发行金额8.4亿元,票面利率3.45%,期限3年。募集资金将用于支持8个风力发电场建设,总装机容量为446.18兆瓦,每年可减少二氧化碳排放67万吨。

江苏银行 2021年4月10日,国内银行业首份《“碳中和”行动方案》,计划在“十四五”期间气候融资专项支持额度不低于2000亿元,清洁能源产业支持额度不低于500亿元,支持减污降碳、清洁能源、清洁交通、零碳建筑等领域重点项目,推动实现碳减排超1000万吨。2021年计划绿色信贷增速不低于20%,清洁能源贷款增速不低于50%。

兴业银行 2021年4月24日,中国银行业首家采纳联合国“立即实施气候中性”倡议,由兴业银行正式签署,将按照国际倡议体系,有序开展自身碳减排工作,确立自身碳中和目标和路线图。

华夏银行 2021年5月13日,国内首家提出自身碳中和目标的银行华夏银行,率先宣布其碳中和路线图:力争在2025年前实现自身碳中和。

建设银行 2021年5月14日,广州碳排放交易所向建行中山翠亨新区支行颁发碳中和证书,标志着全国首家银行业“零碳网点”正式挂牌。

兴业银行 2021年5月14日,国内首笔“碳中和”债券指数结构性存款,由兴业银行与上海清算所合作,面向企业客户成功发行。挂钩标的为上海清算所“碳中和”债券指数,该指数以募集资金用途符合国内外主要绿色债券标准指南并具备碳减排效益,符合“碳中和”目标的公开募集债券为样本券。

兴业银行 2021年7月,兴业银行行长陶以平在接受专访时表示,兴业银行率先采纳联合国气候变化公约“立即实施气候中性”倡议,争取2030年前实现自身运营的碳中和。

浦发银行 2021年7月22日,全国首笔碳中和挂钩贷款,由浦发银行落地,用于滁州隆乐新能源有限公司34.5MW屋顶工商业分布式光伏发电项目建设。该项目是目前长三角区域单体最大的屋顶“自发自用,余电上网”分布式光伏发电项目。

04 券商、基金

海通国际 2020年12月17日,首发碳中和目标的香港金融机构,即在2025年底前实现碳中和。逐步通过节能降耗及使用可再生能源的方式降低碳排放,并通过购买碳信用来抵消剩余碳排放,以在2025年底前达到净零碳排放。

盛世投资 2021年3月19日,国内资管行业首份碳中和战略声明,从2021年开始全面启动碳排放管理,建立主动的碳排放核算机制,在2025年前实现自身运营活动的碳中和(包含范围一、范围二,以及范围三中涉及差旅的碳排放)。

天风证券 2021年3月28日,证券期货行业首份《促进“碳达峰 碳中和”行动倡议书》,旨在发挥行业力量,切实履行碳达峰、碳中和目标的金融责任。从十个方面制定了下一步推进碳达峰、碳中和具体工作方向。

红杉中国 2021年3月29日,国内首支绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金,由远景科技集团与红杉中国共同成立。总规模为100亿元,目标为投资和培育全球碳中和领域的领先科技企业,构建零碳新工业体系。

中金资本 2021年3月31日,首支碳中和产业基金正式设立,协鑫能科与中金资本合作成立中金协鑫碳中和产业投资基金,在资本层面助推移动能源生态建设。基金首期规模约40亿元,基金总规模不超过100亿元。

南方基金 2021年4月19日,启动国内公募基金首个“碳中和”行动方案,将从公司运营、信息披露、风险控制、产品研发及ESG理念推广等方面助力碳中和愿景的实现。从2021年起实现机构自身运营活动的碳中和。

工银理财 2021年7月15日,全国首只“碳中和”主题指数,由工银理财与中证指数合作发布的中证工银理财“碳中和”资产配置指数上线,聚焦于高碳减排与深度低碳板块超过30个细分领域的股债资产。

兴证全球基金 2021年7月15日,公募基金行业首份碳中和白皮书,由兴证全球基金发布。自2021年起,公司全面实现运营碳中和,并将每年定期发布碳中和报告。

南方基金 2021年7月29日,南方基金有效实施运营碳排放管理和节能减排措施的基础上,通过采购并注销碳抵消指标的方式全额抵消了自身碳排放,成为国内首家实现碳中和的资产管理公司。

西部利得基金 2021年7月22日,市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品,由西部利得基金申请的西部利得碳中和混合基金正式发行,基金的投资主要围绕受益实现碳中和目标的技术和行业。

永赢基金 2021年9月2日,全市场首只碳中和主题公募债基,由中信银行与永赢基金合作开发的永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金正式获批,主要投资于具有碳减排效益的绿色项目的债券或募集资金投资领域。

05 保险、信托

人保财险 2021年3月30日,人保财险签出全国首单“碳汇贷”森林保险,提供2100万元风险保障,为碳汇质押贷款增信,增强了碳汇融资力度,开创了“林业碳汇质押+远期碳汇融资+林业碳汇保险”的新模式。

中海信托 2021年4月21日,全国首单CCER碳中和服务信托正式发布。中海蔚蓝CCER碳中和服务信托,由中海信托和中海油合作设立,以CCER为基础资产,交由中海信托设立财产权信托,再将其取得的信托受益权,通过信托公司转让信托份额的形式募集资金,并将募集资金全部投入绿色环保、节能减排产业,从而实现以绿生绿、以绿增绿的绿色能源发展路径。

人寿财险 2021年4月26日,全国首单林业碳汇指数保险落地龙岩。该保单年度保费120万元,在一年中森林累计损失面积达到232亩时,视为保险事故产生,起赔金额100万元,最高赔偿2000万元。

中航信托 2021年5月16日,全国首单“碳中和”主题绿色信托计划成功签约。由中航信托与中国节能协会、上海宝碳合作设立,通过主动管理的基金化运作模式投资于全国范围内可交易的优质碳资产。

英大信托 2021年8月31日,全国首单公募碳中和资产支持商业票据(ABCP),由英大信托成功发行。发行总规模16亿,优先级利率2.58%,募集资金投向13个绿色能源发电项目。

结束语

碳达峰、碳中和相关投资需求离不开金融支持,绿色金融和碳交易市场发展空间广阔。

一方面,绿色金融供需缺口大、供需结构错配问题严重,补齐两大缺口孕育大机会。分金融产品看,绿色债券、绿色股权等直接融资工具规模较低,股市、债市资金参与绿色经济较少;分行业投向看,能源领域是未来投资重点,但当前绿色金融供给集中在交运行业,纠正错配、补上缺口不可避免。

另一方面,我国碳交易市场启动在即,千亿蓝海即将开启。预计我国碳交易市场发展过程中将吸取欧盟的经验与教训,严格约束碳排放配额上限,碳价与交易量有望平稳增长。

展望未来,以银行、证券、保险为核心的金融机构应该发挥自身优势,提升服务范围和深度,更好助力国家实现“碳达峰”、“碳中和”的目标。

首先,加大对低碳绿色创新产业融资需求的支持力度,加速相关技术创新进程;其次,积极发挥资管和保险作用,让资本市场资源更有效地像绿色产业倾斜,并且提升各行各业与环境相关的风险管理能力,切实助力实体经济低碳转型;最后,从金融基础设施角度,对碳交易市场建立与运行提供系统支持,引导合理碳价,推动市场平稳运行。