《企业温室气体核查指南(试行)》(征求意见稿)解读

2020年12月16日,生态环境部发布了《企业温室气体核查指南(试行)》(征求意见稿)(下称“新指南”)。在此之前,用于指导和规范核查机构实施核查活动的文件是年度排放报送工作通知文件的附件《排放监测计划审核和排放报告核查参考指南》(下称“旧指南”)。本文就新指南与旧指南(943号文)的主要区别进行解读。

1. 改革核查工作程序

新指南最显著的变化在于革新了核查工作的执行方式。核查工作程序由原来的8个步骤变为6个步骤,核查技术服务的来源、技术服务机构的参与形式与角色定位都有所变化。

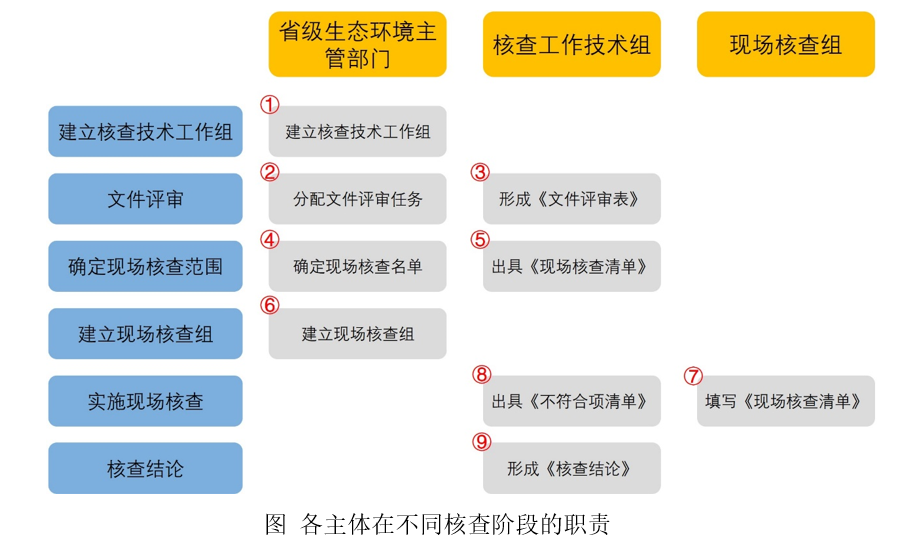

新指南规定由省级生态环境部门根据实际情况确定核查的实施单位,除通过购买服务方式选择技术服务机构外,还可以由各级生态环境部门和直属机构承担。省级生态环境主管部门经综合考虑核查任务量、工作时限、核查行业等因素,组建核查技术工作组和现场核查组。技术工作组负责统筹处理核查技术问题、集中文件评审、出具核查结论等工作,现场核查组则根据技术工作组识别出的现场核查要点开展实地调查,向技术工作组反馈现场核查中获取的信息和判断结果。

新指南不再要求对所有企业都执行现场核查,而是将企业分为三类,根据是否首次纳入、文件评审结果、有关投诉、监测计划是否修订等因素判断开展现场核查的必要性。新指南规定“对文件评审未发现排放报告或监测计划存在疑问,且备案的监测计划未进行修订的,应抽取至少20%实施现场核查”,这意味着无特殊情况的企业中有近80%的比例将免于现场核查。在实际执行中可免于现场核查的企业数量和比例主要取决于文件评审结果,这与企业的能力建设情况密切相关。另外,技术工作组控制“存在疑问”的判准也会影响现场核查的比例。

2. 落实企业主体责任

从新指南规定的核查程序来看,核查技术工作组和现场核查组主要负责对监测计划和排放报告的核查与监督检查,企业必须自主完成数据核算、报告编制与报送工作,如果无法提交符合要求的报告或未在规定时限内整改现场核查组提出的不符合项,核查技术工作组将对排放量按照保守原则进行估算。这一规定的实施将倒逼企业更加重视碳排放工作,切实提高数据报送质量,是落实“企业自证”原则的有效手段。新指南的实施将对重点排放企业造成较大影响,企业应快速提高对核算指南的理解和应用能力,以应对碳市场管控工作。

3. 明确现场核查要点

新指南提出了常用的现场核查方法和不同类别主体的现场核查要点,将更有针对性地开展现场核查。现场核查可采用查、问、看、验等方法开展,并合理使用必要的核查装备,如记录本、录音录像器材、现场采样器材等。在旧指南中,并未提及现场采样器材的使用。企业“自证原则”能够带来核查效率的提升,与此同时新指南也提升了核查方法和核查装备的有效性与威慑力,才能规避企业舞弊的风险,从而降低管理成本,确保核查质量。

实施现场核查的三类企业有不同的核查要点。第一类和第二类企业,应重点关注文件评审阶段未发现问题但排放报告和监测计划某些数据出现错误风险较高的内容,评估企业是否采取了有效的控制措施以降低错报风险;第二类企业在文件评审阶段未发现疑问,则需要关注以往年份不符合项的整改完成情况;第三类企业是在文件评审阶段发现疑问或从其他渠道发现存在错报风险的企业,将受到更加全面的关注,根据其被纳入现场核查名单的原因开展有针对性的核实查证。

4. 简化核查成果形式

在新指南规定的工作程序中,在核查各阶段需要出具的成果与旧指南存在较大区别。旧指南要求中,核查机构需要出具核查报告和监测计划审核报告,新指南要求的最终成果为《核查结论》,内容包括重点排放单位基本信息、文件评审和现场核查过程、核查发现及确认三个部分,无需在《核查结论》中详细记录核查过程,内容十分精炼简要。除《核查结论》外,主要的过程文件包括《文件评审表》、《现场核查清单》和《不符合项清单》。总体来看,新指南要求的核查过程文件与成果更加注重实用、易读,有助于核查技术工作组和现场核查组将主要精力投入到实质性的核查、监督工作中,更好服务于核查成果的质量提升。

5. 扩大指南适用范围

新指南的适用范围有所扩大,指出对重点排放单位以外的其他企业或经济组织的核查、地方碳排放权交易市场的核查、基于科研等其他目的的核查工作可参考执行。这为全国非重点排放单位在未来开展温室气体核查提供了依据。此前随核查通知发布的旧指南均只适用于该核查年份,新指南并未就适用年份作出说明,这意味着新指南正式发布后,将不再作为临时的“参考指南”,而是规范未来一段时期内企业温室气体核查工作的“指南”。