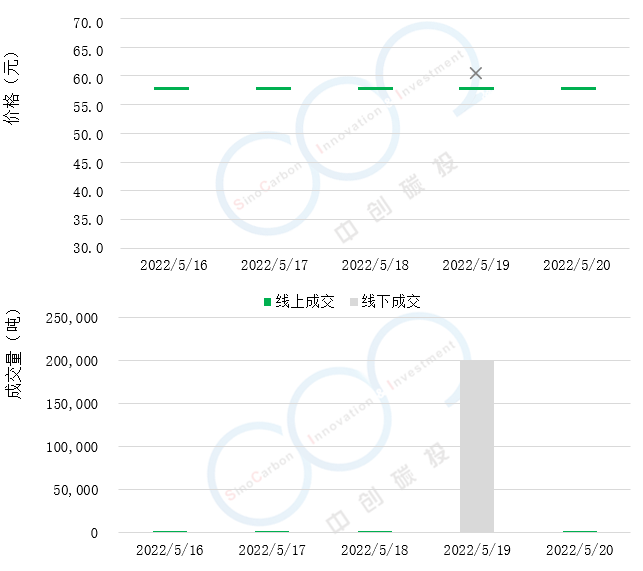

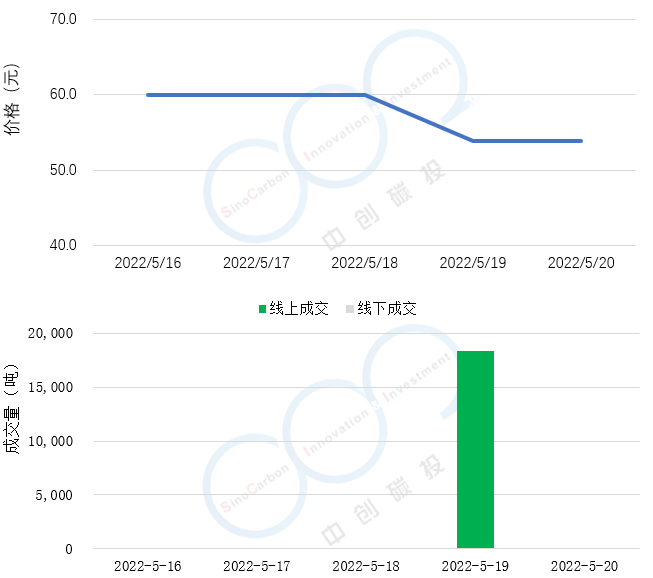

全国配额成交情况

- 本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量20.0万吨,总成交额0.12亿元。挂牌协议周成交量50吨,周成交额2900元,本周五收盘价为58.00元/吨,与上周持平。本周大宗协议成交量20万吨,总成交额0.12亿元。

- 截至本周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量1.92亿吨,累计成交额83.56亿元。

- 全国碳市场本周交易活跃度降低,碳价无波动,稳定在58.00元。线下产生1笔交易。

- 线上成交价格均为58.00元。

- 线下成交价格为61.00元。

- 本周线上成交量为50吨,较上周线上成交量相比大幅减少。

- 本周线下成交量为20万吨,较上周线下成交量相比增加81.8%。

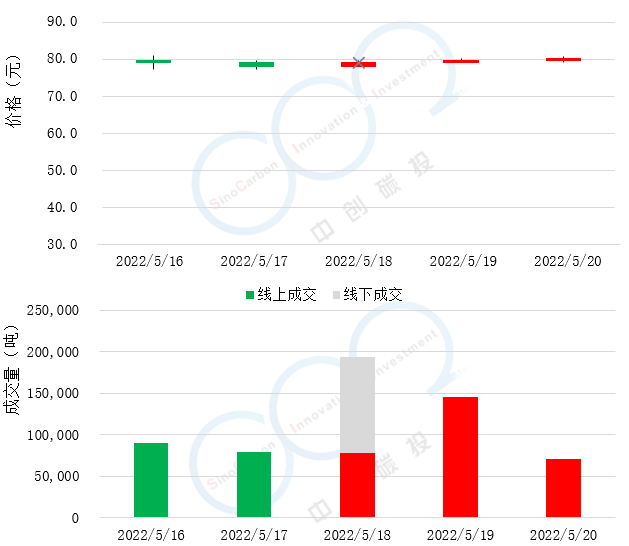

广东配额成交情况

- 广东省生态环境厅发布《关于做好我省控排企业2021年度碳排放报告核查和配额清缴相关工作的通知》,明确2021年度纳入控排企业178家,通知中要求控排企业应于6月20日前按照核定的2021年度实际碳排放量,通过登记系统上缴足额的配额进行履约,可使用国家核证自愿减排量(CCER)或广东省省级碳普惠核证减排量(PHCER)来抵消实际碳排放。2021年度可用于抵消的CCER和PHCER总量控制在100万吨以内。

- 广东碳市场本周碳价出现波动,最终碳价较上周相比下跌0.7%,自80.79元下跌至80.24元。线下产生1笔交易。

- 线上成交价最低为77.10元,最高为80.90元。

- 线下成交价格为78.50元。

- 线上成交总量为46.4万吨,交易量相比上周大幅增加。

- 线下成交总量为11.5万吨。

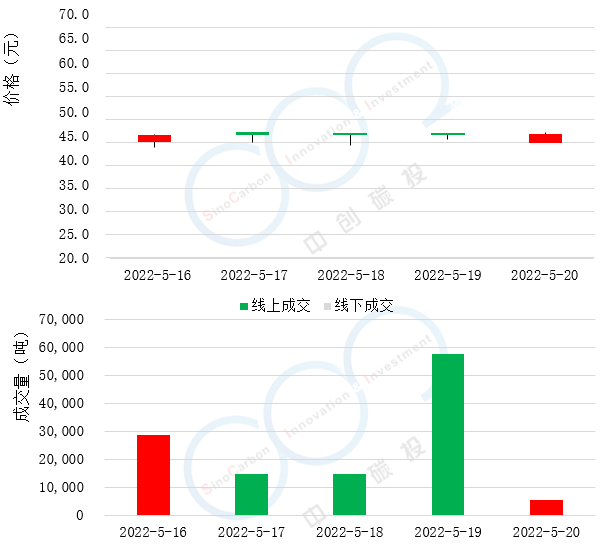

湖北配额成交情况

- 本周湖北碳市场活跃度增加,碳价呈现上涨趋势,最终碳价较上周末相比上涨2.8%,自44.01元上涨至45.25元。线下无交易。

- 线上成交价最低为44.07元,最高为47.29元。

- 本周线上成交总量为12.1万吨,交易量相比上周增加一倍。

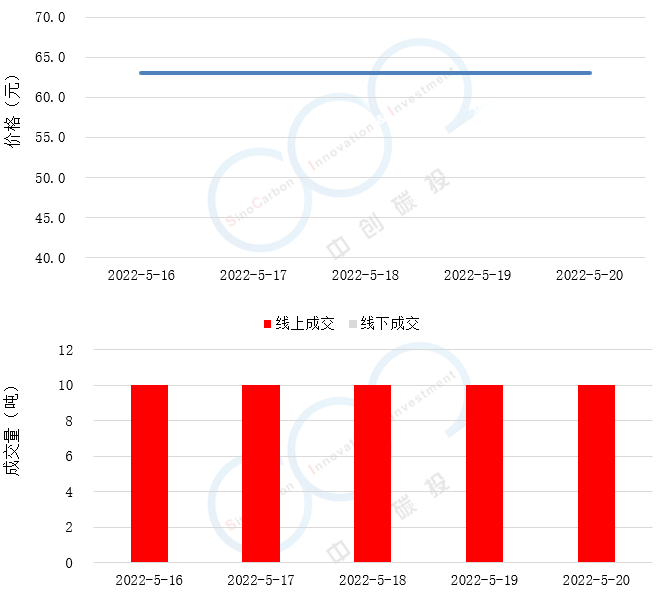

上海配额成交情况

- 上海碳市场本周碳价稳定在63.00元,线下无交易产生。

- 线上成交价格均为63.00元。

- 本周线上成交总量为50吨,交易量相比上周减少5.6%。

北京配额成交情况

- 2022年4月28日, 北京市生态环境局发布《关于做好2022年本市重点碳排放单位管理和碳排放权交易试点工作的通知》,通知中为鼓励公众低碳出行,新增《北京市小客车(油改电)出行碳减排方法学》(试行)及《北京市低碳出行碳减排项目审核与核证技术指南(试行)》,通知中要求控排企业应于10月31日前通过碳排放管理系统上缴同核定的2021年度排放总量相等的配额,可含符合规定比例的抵销产品。抵销产品包括核证自愿减排量、节能项目碳减排量、林业碳汇项目碳减排量、北京低碳出行碳减排量。

- 北京碳市场本周只产生1笔交易,成交价格为53.88元,相比上次成交价格下跌10.2%,自60.00元下跌至53.88元,成交总量为1.8万吨。

天津配额成交情况

- 天津市生态环境局在2022年03月07日发布《关于做好天津市2021年度碳排放报告与核查及履约等工作的通知》,明确2021年度纳入控排企业192家,通知中要求纳入企业应于2022年6月30日之前完成配额清缴。

- 天津碳市场本周无交易产生。

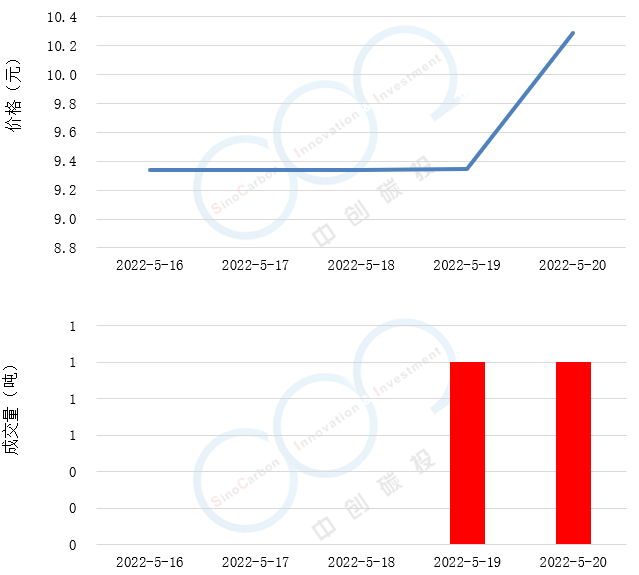

深圳配额成交情况

- 深圳市生态环境局于4月9日发布《关于做好2021年度碳排放权交易履约工作的通知》,新增101家企业进入碳排放权交易管控范围,剔除38家不宜继续纳管企业,调整后,深圳市2021年度碳排放管控单位共计750家,并明确履约截止时间为8月30日,管控单位按照核定的2021年度实际碳排放量,提交足额配额或可使用的国家核证自愿减排量(CCER)进行履约。管控单位账户中配额不足以完成履约的,应提前在交易平台购买补足,富余配额可通过交易平台出售。

- 深圳碳市场本周只产生2笔交易,碳价呈现上涨趋势,最终周末碳价较上周末相比上涨10.2%,自9.34元上涨至10.29元。线下无交易产生。

- 线上成交价最低为9.35元,最高为10.29元。

- 本周线上成交总量2吨,交易量相比上周大幅减少。

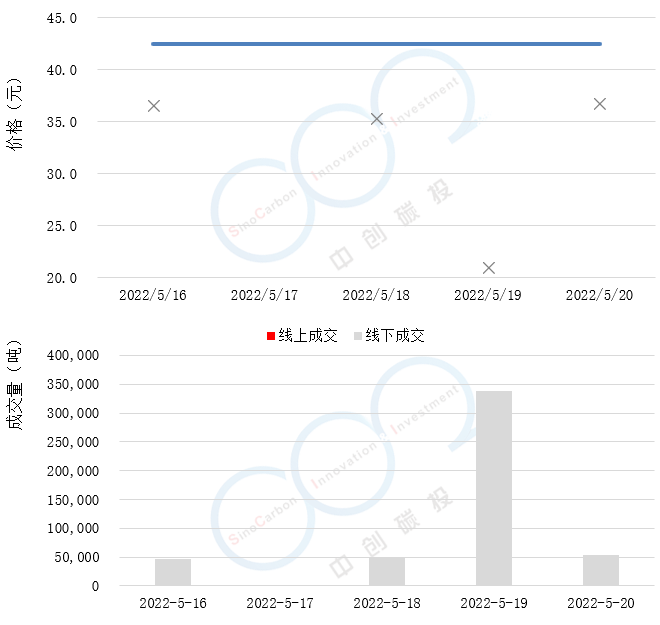

重庆配额成交情况

- 重庆碳市场本周线上无交易产生,线下产生4笔交易。

- 线下成交价最低为21.00元,最高为36.70元。

- 线下成交总量为48.4万吨,与上周线下成交量相比大幅增加。

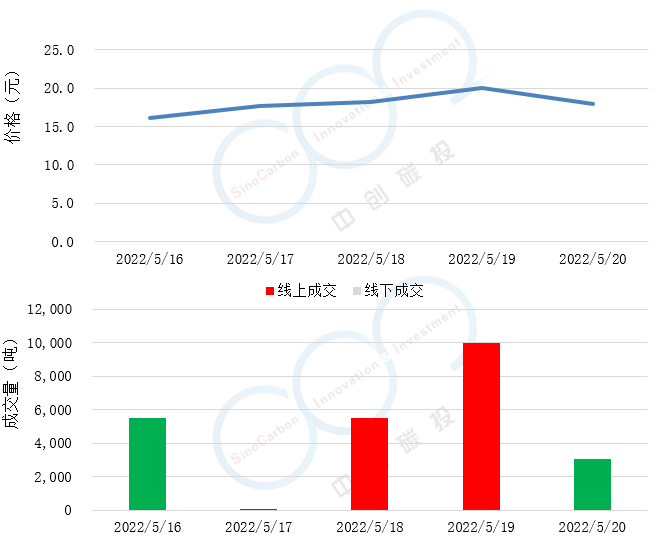

福建配额成交情况

- 福建市场本周碳价出现大幅波动,最终本周末碳价较上周周末价格相比上涨10.7%,自16.24元上涨至17.97元。线下无交易产生。

- 线上成交价最低为16.07元,最高为19.97元。

- 本周线上成交2.4万吨,交易量与上周相比减少55.6%。

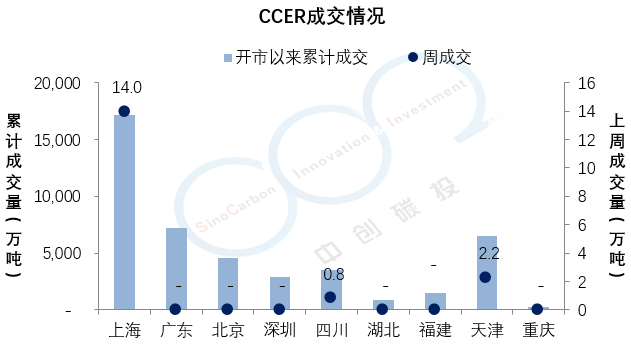

CCER成交情况

- 本周CCER成交总量为17万吨,相比上周成交总量减少32%,本周上海产生的交易量较多,天津、四川也有少量交易,其余试点本周无CCER交易。

- 从开市以来累计成交量来看,上海CCER成交量位于第一位,远远高于其他试点,广东位于第二位,天津位于第三位。

绿色金融市场

1、安徽省首笔“碳减排双挂钩贷款”落地滁州

滁州市兴业银行向来安县晶科光伏电力有限公司投放10年期2700万元“碳减排双挂钩贷款”,用于购买晶科能源(滁州)有限公司的光伏组件和机器设备,建设10MW屋顶分布式光伏发电项目,并在建成投产后将电能销售给晶科能源用于生产。

该笔贷款首次在清洁能源、节能环保两个领域同步嵌入利率激励性安排,通过金融要素串联起光伏产业“购-建-产-销”全链条、实现全闭环运作,预计年均可带动碳减排1.2万吨左右,是全省首笔“碳减排双挂钩贷款”。

2、中国科技企业第一笔用于ESG和碳中和的可持续发展挂钩贷款

法国巴黎银行与蚂蚁集团签订了一笔可持续发展挂钩贷款,该笔贷款是首个投向中国科技企业的可持续发展挂钩贷款。5月16日,法国巴黎银行官网微信公众号发布信息显示,这笔贷款将全部用于推进蚂蚁集团ESG战略及与碳中和路线相关的目标。

可持续发展挂钩贷款(Sustainability Linked Loan, SLL)采用“挂钩”模式,将贷款与双方共同约定的可持续发展绩效目标相挂钩,设置分档利率,在实现可持续发展绩效目标的情况下,对贷款利率执行利率优惠,反之提升贷款利率,以此激励企业积极践行其在可持续发展方面的承诺,从而更好的服务于“双碳”目标。

这笔可持续发展挂钩贷款设置的绩效目标包括:蚂蚁集团将坚持绿色可持续发展,承诺自2021年起实现碳中和(范围一、二),2030年实现净零排放(范围一、二、三);蚂蚁集团可再生能源使用占比不低于总用能比例;确保集团在保护生物多样性及生态保护的公益资金投入不少于当年营业收入的约定比例。

数据来源:各试点碳市场交易所官方网站及微信公众号

*本网站由中创碳投建立,网站中所有资料均为中创碳投收集整理,未经许可,任何企业、机构、组织或个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本网站中的内容。