ISO 14068-1:2023 以及国内相关的各类碳中和及零碳标准,为企业实现和声明碳中和提供了措施指引和方法支撑。作为在国际范围具有广泛影响力的碳中和标准,我们希望通过多角度和深层次的解读,帮助各类主体更加准确地规划、实现和展示碳中和成果。

标准文件的内容及要点

碳中和标准的编制,起源于BSI(英国标准协会)在2009年颁布的碳中和标准PAS 2060,该标准提出了碳中和承诺声明、碳中和实现声明以及碳中和状态维持等一系列相关规范化的要求。基于该标准,2020年2月,ISO/TC207/SC7 启动了ISO 14068 的制定工作,并于今年12月正式发布ISO 14068-1:2023。这是ISO 14060系列的第一个以碳中和为主题的标准,本标准的发布正式拉开了碳中和的大幕。

01 碳中和标准的主要内容

ISO14068-1:2023 提供了相对标准化的碳中和实现路径,可以用来指导组织、产品(包括产品和服务,如活动和建筑等)通过量化、减少和抵消碳排放实现碳中和的目标,其主要内容包括:

◉ 原则和要求:为实现和展示碳中和提供了一系列原则和要求。

◉ 适用范围:适用于组织(包括公司、地方政府和金融机构)和产品(商品或服务,包括建筑和活动),但不适用于区域的碳中和(如地区、国家、州或城市),包括在联合国气候变化框架公约(UNFCCC)下签约方按照公约汇报所取得的成果。

◉ 术语定义:明确了与碳中和相关的术语。

◉ 行动指导:提供了对实现和展示碳中和所需行动的指导。

◉ 减排优先:建立了一个碳中和的层次结构,其中温室气体排放(直接和间接)的减少和温室气体清除的增强在价值链内优先于抵消。

◉ 碳中和承诺、声明和报告:包括碳中和承诺、报告和碳中和声明的要求等。

图 | ISO 14068-1与其他相关标准之间的关系, 截图来自 ISO 14068-1:2023

《Climate change management—Transition to net zero》part 1:Carbon neutrality

ISO 14068-1:2023隶属于ISO 14060标准体系,该系列标准通过规范清晰且一致的温室气体量化、监测、报告、验证和核查方法,为全世界各地的组织、减排支持者和利益相关者提供了系统化工具。其中,ISO 14068-1:2023在ISO 14060标准体系中处于核心地位,无论是清单编制、温室气体量化,还是碳足迹核算、报告撰写等最终目的都是实现组织或产品的碳中和目标,可以说其他标准相对独立,但又服务于ISO 14068-1:2023。ISO 14060系列标准的使用有利于提高数据可信度和透明度,促进机构制定和实施温室气体管理战略和计划,从而开展减少温室气体排放的行动,追踪减排绩效和进展,最终实现可持续发展和低碳经济。

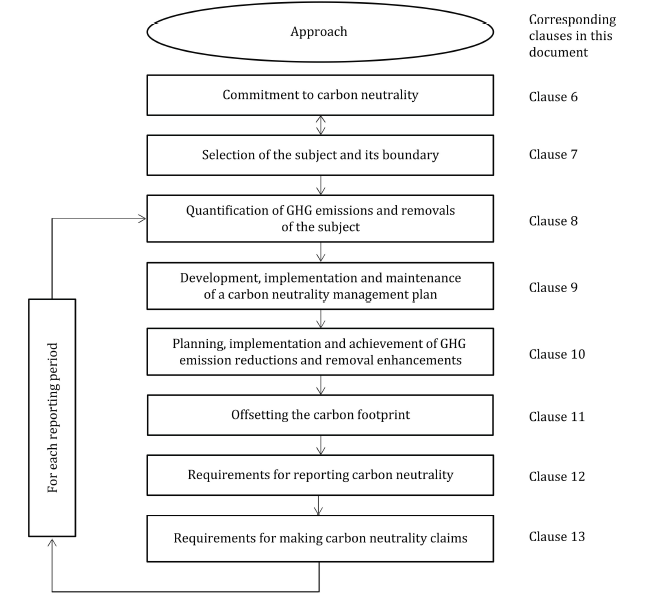

02 标准明确了声明主体的碳中和工作流程

本标准为实现和展示碳中和制定了基本框架,主体应按照如下步骤安排碳中和相关工作。首先,申报主体的最高管理层应制定、记录、实施、证明并维持碳中和承诺,之后组织相关部门进行主体和边界的确定,采用ISO 14064-1(组织层面)或ISO 14067(产品层面)来量化温室气体排放和清除量。主体还应制定详尽的碳中和管理计划,并按照计划实施各项措施,包括碳减排、清除和抵消。在每一个阶段公开碳中和报告后,才可以最终做出碳中和的声明。

图 | ISO 14068-1:2023标准下进行碳中和声明的基础框架, 截图来自 ISO 14068-1:2023

《Climate change management—Transition to net zero》part 1:Carbon neutrality

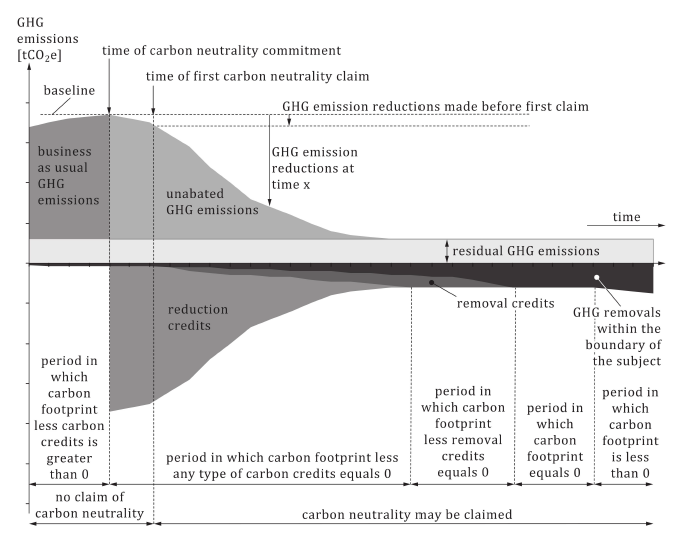

03 标准明确了声明主体实现碳中和的路径

ISO 14068-1:2023 标准为那些致力于实现碳中和目标的主体提供了一个清晰的框架和指南,可以帮助他们量化和减少自身的碳足迹,并通过抵消剩余排放来达到碳中和。碳中和的实现路径规划应该包括短期和长期目标(短期目标通常为5年至10年,长期目标通常至少为20年),并确定具体的实现时间。碳中和实现路径的制定应基于普遍接受的科学方法,并在必要时进行调整,以考虑具体特征和背景。通常,路径制定方法可以参考包括国际气候变化专门委员会(IPCC)、国际能源署(IEA)、评估低碳转型方法(ACT)和基于科学的目标倡议(SBTi)等。

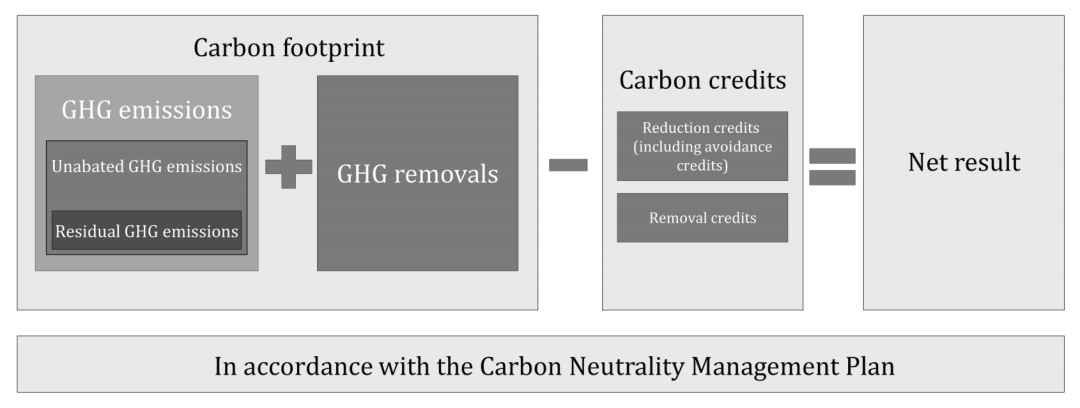

下图为标准中所展示的碳中和路径示例。根据文中解释,当组织或产品的净排放等于零时,就可以定义为碳中和(也包括净排放小于零的情况),碳中和实现的路径主要包括减少温室气体排放、提高边界内温室气体的清除,以此逐渐减少对抵消的依赖。这主要是考虑到有一些组织或产品本身无法实现净零的碳足迹,需要通过抵消来达到目的。因此衍生出碳中和的两个阶段:

图 | 碳中和路径的示例, 截图来自ISO 14068-1:2023《Climate change management—Transition to net zero》part 1:Carbon neutrality

早期(Early phase):这个阶段的标志是存在“无法减少的温室气体排放(unabated GHG emissions)”,需要通过多种形式的碳信用来抵消足迹,并且根据碳中和管理计划,开始逐步通过温室气体减排和清除来降低碳足迹。

后期(Later phase):在这个阶段,主体的碳足迹应只剩下“残余的温室气体排放(residual GHG emissions)”,并且该足迹可以逐渐被清除类的碳信用抵消,或者主体本身的碳足迹为零或负值,不使用任何的碳信用。

同时,为了尽量减少碳抵消对足迹的影响,标准中还多次强调了残余的温室气体排放是指主体在实施所有技术或经济可行措施后仍保留的碳足迹,“未减少的温室气体排放”与“残余的温室气体排放”之间的阈值会随着技术进步和经济条件变化不断调整。典型的残余温室气体排放包括:

◉ 工业过程排放(如水泥生产、铝冶炼、钢/金属冶炼)

◉ 紧急情况下的排放(如火灾,设施故障)

◉ 基础设施限制(如充电基础设施不可用)

◉ 技术限制(如无法阻止土壤中N2O的排放)

◉ 经济限制(如现有针对车辆的碳捕集技术在经济上无法负担)

国内碳中和标准制定情况

近年来,我国积极推进双碳工作,并先后出台了一系列政策,包括科技支撑、财政及金融支持以及标准体系建设等方面,大大推动了碳达峰碳中和标准化的工作。据统计,当前直接支撑碳达峰碳中和工作的国家标准已有1800余项、行业标准2300余项,涉及碳排放核算核查、节能、非化石能源、新型电力系统、化石能源清洁利用、资源循环利用、碳汇等多个方面,但专门针对碳中和的标准还尚未启动。

01 我国碳中和相关标准顶层设计及落实

2021年10月,中共中央 国务院印发《国家标准化发展纲要》,提出建立健全碳达峰、碳中和标准,先后印发了《关于印发贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划的通知》、《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》、《碳达峰碳中和标准体系建设指南》和《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》等文件,旨在通过标准化手段提高双碳管理水平、推动产业升级、促进绿色消费和应对贸易壁垒等,从而推动我国双碳目标的实现。但同时不难发现,上述文件均是以碳达峰碳中和为一个整体来提出的,还未针对碳中和出台专门的政策。

在落实层面,早在2019年,生态环境部就印发了《大型活动碳中和实施指南(试行)》(生态环境部公告 2019年第19号),对碳中和承诺的基本要求和原则、碳中和流程、承诺和评价等进行了规定,旨在指导大型活动实施碳中和。随后,黑龙江、山西和山东分别于2021年、2022年和2023年先后出台了省级《大型活动碳中和实施方案》。从标准制定的角度看,据不完全统计,截至目前我国已发布的以“碳中和”或“零碳”为关键词的标准(以下简称,碳中和相关标准)一共有118项,其中行业标准1项、地方标准18项和团体标准99项。从主题来看,我国碳中和相关标准涵盖主题包括区域(园区、乡村)、组织(企事业单位、银行机构、工厂等)和产品(产品/组件、大型活动、项目、建筑、数据中心等),其中组织和产品层面是ISO 14068-1:2023所适用的。

图 | 生态环境部 2019年 第19号 《大型活动碳中和实施指南(试行)》公告,截图来自生态环境部官网https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201906/t20190617_706706.html

02 我国碳中和相关标准与ISO14068:1-2023重点内容对比

通过调研公开可查的组织和产品层面标准(部分标准选择不公开),对比ISO 14068-1:2023,我们初步总结了我国碳中和相关标准在减排与抵消顺序、碳抵消方式上的差异性。

首先,我国碳中和相关标准大多并未明确“减排优于抵消”的碳中和顺序。ISO 14068-1:2023明确对不采取进一步行动减少温室气体排放或提高温室气体清除量的原因应予以证明和记录。在我国碳中和相关标准中,有以下几种规定,一是“在实施减少温室气体排放的基础上再通过抵消的方式中和其最终排放的温室气体”,未对减排力度进行约束;二是“应优先通过能效提升、绿色电力等方式在自身减排前提下,再通过碳抵消方式中和其不可避免的碳排放量”,对减排力度有一定约束,但约束力度不强;三是“实施主体对在实施经济可行的减排措施后仍存在的碳排放,采用碳抵消的方式实现碳中和”,仅考虑减排的经济效益而忽视了环境效益;四是设置产品碳足迹碳中和评价的达标门槛,需同时满足“制定供应链减排计划及明确的实施方案”、合规且“组织产品连续三年碳足迹下降”三个条件,这可谓是我国碳中和相关标准中对减排力度最为严格的规定了。

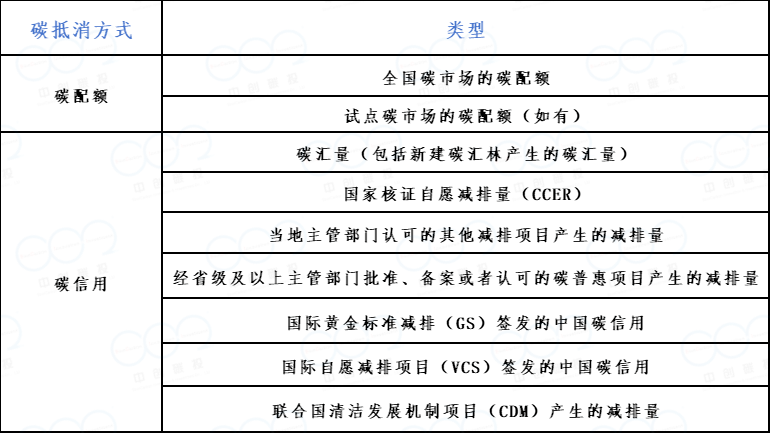

再者,我国碳中和相关标准中规定的碳抵消方式一致但抵消优选顺序不一。我国碳中和相关标准中规定的碳抵消方式有碳信用和碳配额两类,碳信用和碳配额包含的类型如下表所示。值得注意的是,部分标准对碳信用产生的地区进行了限定,即优先选用本地区或者本国项目所产生的碳信用,或优先采用艰苦边远地区或革命老区的碳信用;部分标准对碳中和实现的时间进行了限制,即针对利用新建林业所产生碳汇量实现碳中和的时间进行了规定,如应不晚于活动结束后20年。此外,我国碳中和相关标准中规定的碳抵消方式的优选顺序差异很大,如有标准规定,碳抵消优选顺序为试点碳市场碳配额—全国碳市场碳配额—当地生态环境主管部门认可项目产生的碳信用—CCER—GS—VCS,又如有标准规定的碳抵消优选顺序为当地生态环境主管部门认可项目产生的碳信用—全国或地方碳市场的碳配额—CCER—经省级及以上主管部门批准、备案或者认可的碳普惠项目产生的减排量。

表 | 我国碳中和相关标准提及的碳抵消方式列表

本标准的影响和应对建议

ISO14068-1:2023 标准与其他相关的标准既有延承,也有区别。各类计划采用本标准进行碳中和实现和展示的主体,需要对标准进行深入理解和把握,避免陷入绿色陷阱,行而无用、做而无果。

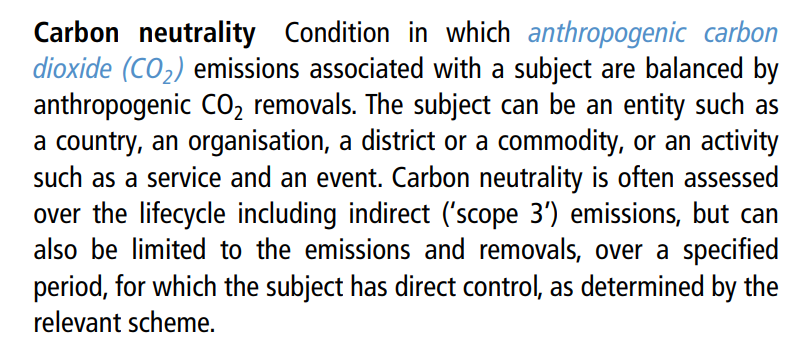

01 企业宜考虑更大范围的温室气体控制措施

ISO 14068-1:2023 标准对文中所述的“碳”进行了说明:在“碳中和”等复合表达中使用“碳”一词来指代所有温室气体(GHG)。此处对“碳中和”的定义与IPCC第六次报告中相关定义有差异,后者将碳中和特指CO2的排放和消除平衡,且我国在2020年更新的NDC(国家自主贡献目标)中也只包括二氧化碳的减排目标。针对碳中和,我国目前还没有官方定义及涵盖的温室气体种类。

图 | 碳中和定义,截图来自:IPCC第六次评估报告 第三工作组报告《气候变化2022:减缓气候变化》,Annex I:术语(1797)

但是我们也注意到在中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》中,提及“在各自国家甲烷行动计划基础上制定各自纳入其2035年国家自主贡献的甲烷减排行动/目标”,以及“两国2035年国家自主贡献将是全经济范围,包括所有温室气体”。

图 |《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》, 截图来自生活环境部官网https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202311/t20231115_1056452.shtml

同时在日前举行的COP 28 “中外知名企业家可持续发展对话会”上,中国气候变化事务特使解振华透露,中国政府准备在2025年提出到2030、2035年《巴黎协定》中国自主贡献的新目标及新举措。我们相信,随着我国双碳工作的推进,以及在国际上展现更多的大国责任的要求,国内温室气体的控制范围会逐步扩大,并向各行业、领域传递。因此各主体在应用ISO 14068-1:2023 标准进行碳中和声明时,不仅需要对碳排放核算范围进行关注和调整,也需要提前规划并制定有效的温室气体控制措施,从而有助于企业在长期发展中获得更大的绿色发展优势。

02 企业宜关注实现碳中和的长期性和

实际减碳效益

ISO 14068-1:2023中针对碳中和,重点强调了声明主体的实际减碳行动。标准在附件A中对碳中和路径进行了说明:在任何一个节点上的碳中和路径都是包含了温室气体排放、温室气体清除,以及通过碳信用抵消实现的净零排放。同时标准也对其实施层次进行了说明,即:使用碳抵消的主体必须要在主体边界内先有减排行为,且还要说明无法继续减排的理由,然后通过有约束的碳信用进行抵消,如只能使用由温室气体排放减少(主要是节能减排项目)或温室气体清除增强(造林碳汇、土壤碳汇、生物能CCUS、直接空气CCUS)所签发的碳信用。

图 | 碳中和示例, 截图来自 ISO 14068-1:2023

《Climate change management — Transition to net zero》part 1:Carbon neutrality

事实上,如前文所述,在国内公布的相关领域碳中和或零碳标准中,有不少已经对实现零碳的路径进行了区分,如通过零碳的分级评价体系,鼓励和引导声明主体最大程度地实现减排以及控制碳抵消的占比。

因此,对于在制定碳中和规划并计划应用ISO 14068-1:2023标准进行碳中和声明的企业等主体,应该区分碳中和与净零碳,并在碳中和规划中体现逐步降低自身碳排放的具体行动的长期性和实际减碳效益。企业可以通过排放源清单分析、碳效诊断和减排分析以及实施减排技术等措施实现自身减排,然后在此基础上,选择符合要求的碳信用实现声明期的净零碳。

03 企业宜关注绿色电力对实现碳中和的

效益体现

根据ISO 14068-1:2023的规定,如果在量化碳排放和制定碳中和管理计划的过程中,使用了基于市场的方法(market-based approach),主体应该同时使用基于位置的方法(location-based approach)重新计算,并将二者体现在最终的碳中和报告中。这里基于位置的方法指的是一种基于地理位置(包括地方、国家以下和国家边界)的平均发电排放系数量化能源间接排放的方法(引自ISO 14064-1:2018),通俗理解就是我们常说的电网排放因子;而基于市场的方法则是另一种量化、报告组织能源间接排放量的方法,该方法基于组织通过合同或契约方式购买能源所产生的碳排放,也就是我们常说的绿电或绿证抵消。

事实上,ISO 14064-1:2018与GHG Protocal标准的区别之一就是对基于位置的方法和基于市场方法的使用。在ISO 14064-1:2018的排放主清单中,计算间接排放时只能采用基于位置的方法,但允许采用基于市场的方法进行单独报告。相反,GHG Protocal则允许在量化和报告间接排放时使用基于市场的方法作为主要方法,只要同时报告基于位置的方法即可,相比较而言,GHG Protocol更加认可购买可再生能源作为温室气体减排的一种形式。可以说ISO 14068-1:2023在碳中和报告和声明中继续延续了ISO 14060标准系列之前的用法,除此之外,该标准还对基于市场方法的使用进行了规定,包括需明确电力的传输量、确保避免重复计算、能够被追踪以及在国家或市场边界内等。为了进一步促进可再生能源的发展,主体还应该遵循如下的顺序:

a) 自发电或具有直接线路连接的实体间实物购电协议;

b) 来自可再生能源的金融购电协议;

c) 来自不超过15年发电设施的购电合同工具。

因此,在采用ISO 14068-1:2023标准进行碳中和的管理、声明和认证时,应尽量采用区域电网排放因子进行排放量的计算,避免因排放因子选择的问题而产生分歧。目前,我国碳中和相关标准对绿电的认可类型包括直购绿电和自有发电设施发电,绿证的认可类型包括中国绿证和国际绿证(I-RECs、TIGRs),但遗憾的是其对绿电绿证减排的规定也尚不普遍。

04 企业宜谨慎对待“产品碳中和”

虽然本标准中对碳中和与温室气体净零排放的定义为相关概念:"在全球范围内,政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 将这些术语定义为等效的",但同时也对两者的适用范围进行了区分:在次全球范围内,碳中和通常用于组织和产品,而温室气体净零排放适用于地区和组织,但不适用于产品。

同时我们也注意到,今年9月份,欧盟理事会和议会就绿色转型消费者权益指令达成了临时政治协议,通过修订《不公平商业行为指令》(UCPD, Directive 2005/29/EC)和《消费者权利指令》(CRD, Directive 2011/83/EU)来加强消费者权利,并使其适应绿色转型,明确:禁止基于排放抵消计划,从而声称产品对环境具有中性、减少或积极的影响的宣传,如产品的“碳中和”声明。该协议计划取缔标有“气候中和”的消费产品的含糊环保声明,以打击“漂绿”行为。

图片来源于网络

目前来看,ISO 14068-1:2023标准虽然明确了次全球范围的产品“碳中和”,但由于本身针对碳中和与净零碳概念的界定较为模糊,以及欧盟相关指令存在的潜在风险,我们建议企业在进行产品层面“碳中和”声明方面仍需谨慎对待。

05 企业宜重视可信碳清除量的声明

无论是对碳中和实施路径层次方面的要求,还是对用于抵消的碳信用的约束,亦或对禁止产品“碳中和”声明的要求,其目标都是避免“漂绿”行为。

碳中和与净零碳排放是颇有争议的概念,背后是应对气候危机主动转型和绿色发展的愿景以及利益驱使的“漂绿”行为的矛盾。去年11月,在埃及沙姆沙伊赫举行的COP27上,联合国秘书长古特雷斯在演讲中呼吁各方,对有关净零排放的“漂绿”行为零容忍。

图片来源于网络

针对“漂绿”,我们认为作为有责任的企业应该去主动拒绝,但企业也需要避免被动陷入“漂绿”陷阱。ISO 14068-1:2023 标准对碳信用进行了严格的约束,包括具备真实性、额外性和永久性,同时对种类、结算期、和碳信用的注销期等。对此,企业在应用ISO 14068-1:2023 进行碳中和规划和声明中,需要及时跟进国际和国内可信碳清除机制的进展和要求,对碳抵消资源应谨慎选择和使用。

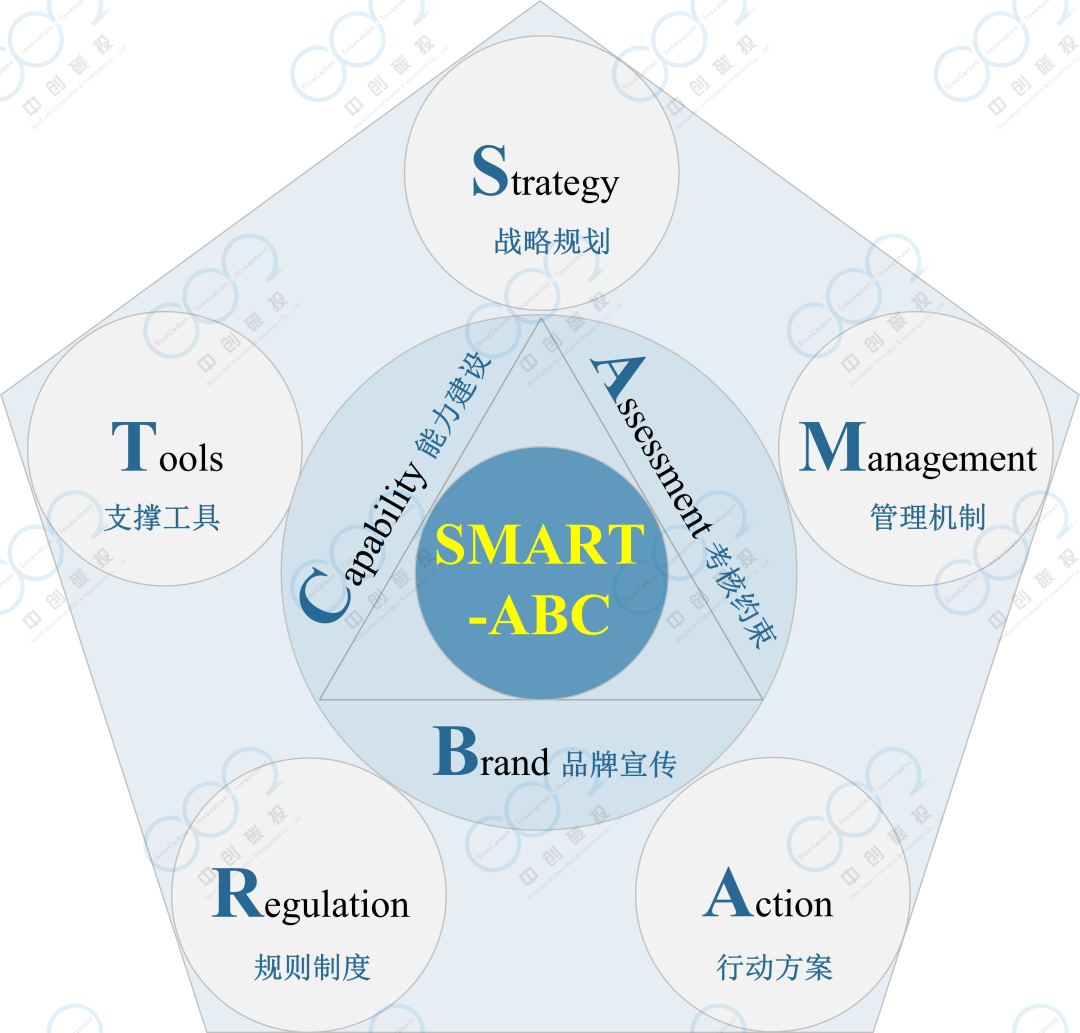

企业碳管理工作是一项复杂、系统的工程,不仅涉及碳资产管理、碳履约和交易,同时也包括了在全球经济背景下的企业碳中和责任的履行和展示。如何进行高效碳数据管理和精准把握碳市场行情,保障履约合规;如何进行科学有效的双碳发展规划和低碳目标管理,有序转型发展;如何准确披露企业责任,营造量化企业形象。对于企业来说,要做好双碳工作,除了积极的行动力助推,也需要有科学的方法论支撑。

中创碳投基于过去多年对不少大型集团企业丰富的碳战略、碳管理服务经验,逐渐摸索和总结出一个企业开展碳管理的新框架——“SMART-ABC”框架,作为指导企业在双碳目标下开展全过程碳管理工作的方法论。

*中创碳投关于企业碳管理方法论的“SMART-ABC”新框架

面对ISO 14068-1:2023 的新标准、新要求,企业在进行双碳行动中,更需要科学规划、科学管理、科学披露,真正服务于企业绿色低碳可持续发展。