在刚刚结束的2025年联合国气候峰会上,中国国家主席习近平发表了重要视频致辞,正式宣布了中国2035年新一轮国家自主贡献(NDC)目标。这一系列承诺不仅是我国积极应对气候变化、展现大国担当的关键一步,也为全球气候治理进程注入了强大的信心和动力。

习近平主席宣布,到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。围绕这一核心目标,中国又提出了一系列具体、可量化的支撑性目标。这些目标相互关联、相互助力,共同构成我国未来十年经济社会绿色转型的路线图。本文旨在对此次提出的2035年气候目标进行深入分析,评估其实现的可能性,探讨未来面临的挑战与机遇。

01 核心目标:从“达峰”到“下降”的历史性跨越

目标:到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%,力争做得更好。

这是我国首次为其温室气体排放达峰后设定量化的、绝对的下降目标,标志着中国气候战略进入新的阶段。此前的NDC目标 “2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和” 、“单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%”主要聚焦于达峰的时间节点和强度的下降,而这一新目标明确了达峰之后的下降“斜率”,直接锚定排放峰值的绝对量,从强度减排向绝对量减排转变,是更为严格的减排约束。此外,目标还明确覆盖“全经济范围”和“所有温室气体”,体现了中国气候治理的全面性和系统性。

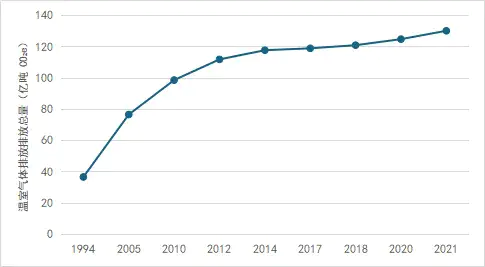

评估这一目标的可行性,首先需要对中国温室气体的排放现状进行分析。通过整理中国国家信息通报(NC)、两年更新报(BUR)以及第一次双年透明度报告(BTR)公布的温室气体清单数据,可清晰绘制出近二十年来中国温室气体排放总量的变化趋势图。从趋势来看,2010年前我国温室气体排放量呈高速增长趋势,这一阶段我国工业化、城镇化加速推进,能源需求大幅增加,带动碳排放高速增长;进入2010年后,温室气体排放增长速度明显变缓,这一转变与我国 “十二五”“十三五” 期间的节能减排政策、产业结构优化及可再生能源发展密切相关,印证了我国绿色转型的阶段性成效。

图:1994 年至 2021 年中国温室气体排放总量的变化趋势。(数据来源:NC/BUR/BTR)

尽管我国排放增速已进入 “减速通道”,但实现新 NDC 目标仍需克服多重挑战。首当其冲的是峰值的不确定性,目前我国尚未官方确认2030年前碳达峰的具体年份与峰值排放量,若峰值出现时间偏晚或峰值总量偏高,将直接压缩达峰后“绝对量下降”的窗口期,增加年均减排压力。其次,减排任务的复杂性与系统性远超以往,不仅要求可再生能源加速发展,更需要在工业、建筑、交通等重点部门推进更具突破性的脱碳举措,并加强对甲烷等非二氧化碳温室气体的协同控制。

因此,2035 年温室气体净排放下降目标,要求我国在未来十年内显著加快减排步伐。这一目标的实现将高度依赖于传统能源、工业等领域大量新技术的突破和大规模应用,以及更为深刻的经济社会系统性变革。即便实现过程充满挑战,这一目标的提出已为中国乃至全球的绿色低碳转型注入了强大的信心与动力。

02 非化石能源消费占比:能源结构的根本性重塑

目标: 非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上。

在2020年12月的联合国气候雄心峰会上,我国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。作为实现2030年目标的阶段性步骤,中国的“十四五”规划明确提出了一个中期目标,到2025年非化石能源消费比重提高到20%左右。这个目标成为了过去五年能源结构调整工作的核心指导方针。

此次宣布“非化石能源消费占比达到30%以上”的目标,是在之前目标基础上的又一次大幅提升。若以2025年完成20%的目标为起点,2035年实现30%意味着在未来十年内,需要将非化石能源的消费比重再提升10个百分点,平均每年增长1个百分点。

从历史进展来看,我国已为这一目标奠定了坚实的基础。据国家统计局数据,2020年我国非化石能源消费占比已达15.9%,超额完成“十三五”规划目标。此后该比重持续提升,2024年进一步增至19.8%,较2020年提高3.9个百分点;多机构预测,2025年我国有望实现非化石能源消费占比20%的目标。从2020年的15.9%到2025年预计的20%,在五年间,非化石能源消费占比提升了约4.1个百分点,年均增长约0.82个百分点。这一持续稳定的增长,为新目标的实现奠定了坚实的基础。

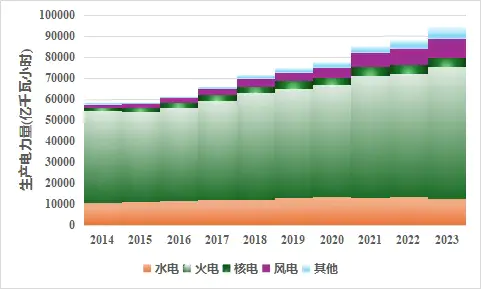

不过,非化石能源消费占比的进一步提升仍面临不容忽视的现实约束。尽管我国在风电、光伏发电等非化石能源发电领域已实现跨越式发展,但从电力生产的终端结构来看,传统化石能源发电的主导地位仍未发生根本性改变,提高非化石能源在电力消费乃至整体能源消费中的比重,依旧面临着挑战。

图:图中给出中国电力生产情况,可以看出,火电生产依然是最主要的电力来源,2023年占电力生产量的66%。(数据来源:国家统计局)

尽管2035年的目标要求略高于过去几点的实际增速,现实层面仍面临一定的挑战,但该目标的可行性依然较高。一方面,我国在可再生能源部署上已展现出超预期速度,为非化石能源消费增长提供核心供给支撑;另一方面,国家层面已构建完善的顶层设计与政策保障体系,持续为能源结构转型注入动力。“年均提升1个百分点”的目标在付出切实努力后完全可实现,甚至存在因技术突破、产业协同而提前达标或超额完成的可能性。

03 可再生能源:延续“中国速度”的跨越式发展

目标:风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿千瓦。

据国家能源局数据,截至2020年底,我国风电装机约2.8亿千瓦,太阳能发电装机约2.5亿千瓦,合计总装机容量约为 5.3亿千瓦。这意味着到2035年,总装机容量目标是在31.8亿千瓦的基础上,力争达到更高的36亿千瓦。

从历史数据来看,我国风光装机已具备规模化发展基础,且落地速度已远超规划预期。在此前的气候雄心峰会上,中国宣布到2030年,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,这一目标已在2024年提前六年完成。

若以2024年底的12亿千瓦作为新的起点,要实现2035年的36亿千瓦的目标,在未来11年内需要新增约24亿千瓦的装机容量,年均新增超过2.18亿千瓦。根据国家能源局发布的报告显示,仅2024年一年中国新增的风光装机容量约3.58亿千瓦,这一数值远超未来的新增目标。可以看出,无论是从建设速度还是制造能力上看,维持年均2.18亿千瓦的新增规模是完全可行的。

未来的挑战已不再仅是装机容量本身,而是电力系统的消纳和整合能力。如此大规模的间歇性能源并网,对电网的灵活性、稳定性和储能能力提出了前所未有的要求。未来十年,必须在特高压输电、智能电网、大规模储能技术以及电力市场机制改革方面取得突破性进展。

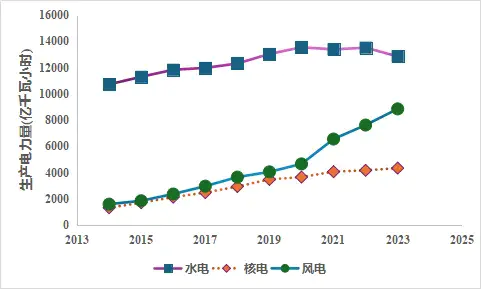

图:非化石能源电力生产趋势图,2020年后,风电生产电力量呈现迅速增长,年增长速度超过16%。(数据来源:国家统计局)

因此,2035 年 36 亿千瓦风光装机目标不仅具备相当可行性,甚至在持续攻坚下有望再度突破。从进展看,2024年提前六年完成 2030 年目标、2024 年单年新增超 3.58 亿千瓦,已经展示了无与伦比的部署能力;从支撑看,市场、产业链、成本三大优势形成稳固保障。只要能针对性破解电力系统消纳、跨区域能源整合等关键约束,这一新的目标不仅有望如期达成,更存在超额完成的可能。

04 森林蓄积量:基于自然的解决方案

目标: 到2035年,森林蓄积量达到240亿立方米以上。

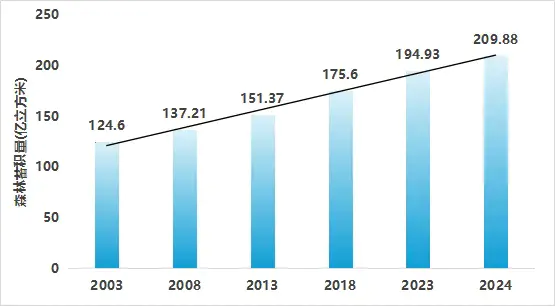

森林蓄积量不仅是衡量森林生态系统质量的核心标尺,更是反映生态碳汇能力的关键指标。从当前基数与目标要求来看,2024年我国森林蓄积量达到209.88亿立方米。而 2035 年森林蓄积量目标设定为 240 亿立方米以上,这意味着在未来的11年里,需要累积新增约30.12亿立方米的蓄积量,年均增加约2.74亿立方米。

历史实践与规划落地成效充分印证了该目标的可实现性。从长期趋势看,中国森林蓄积量从2003的124.6亿立方米增加到2024年的209.88亿立方米,21年间累计增加了85.28亿立方米,平均年增4.06亿立方米。这一历史增速证明了我国已具备长期稳定提升森林蓄积量的能力,并且显著高于2035年目标下所需的2.74亿立方米年均新增量。从中期规划看,“十四五”林业草原保护发展规划纲要提出,到2025年森林蓄积量达到190亿立方米,而我国早已达提前超额完成目标,进一步夯实了新目标落地的基础。

图:我国森林蓄积量呈现持续稳步增长的趋势。(数据来源:国家统计局/自然资源部)

因此,基于中国过去几十年在国土绿化上取得的巨大成就和近期展现出的强劲增长势头,这一目标在理论和实践上都是可以达成的,关键在于保持政策的连续性和投入强度,强调对现有森林的质量提升和精细化管理,并科学应对土地资源和自然灾害等挑战。

值得注意的是,森林蓄积量目标的实现,为2035年温室气体净排放量下降目标提供了一个明确、可量化的“负排放”贡献预期,在战略上分担了能源、工业等重点排放部门的压力,也为中国在低碳约束下保障经济高质量发展预留了弹性空间。可以说森林蓄积量的增长不仅是生态保护的重要成果,更是实现从碳达峰到稳步减排路径规划的关键一环,为整体国家自主贡献目标体系筑牢了兼具韧性的生态屏障。

05 关键部门深度脱碳:筑牢经济社会低碳转型基础

目标:新能源汽车成为新销售车辆的主流;全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业。

关键部门深度脱碳是衔接 2035 年减排目标与行业实践的核心纽带,通过交通和重点排放行业的突破,筑牢经济社会低碳转型的行业基础。

2025年上半年中国新能源汽车在新车销售中的渗透率已经历史性地突破了50%大关,到2035年预计渗透率还能继续提升至70%~80%甚至更高,届时新能源汽车成为新销售车辆的主流应当毫无疑问。伴随着渗透率的提升,行业发展重心也将从推广普及向全面配套转变,未来将重点围绕完善充电网络、发展车网互动技术、建立健全的电池回收产业链等方向发力,进一步提升新能源汽车使用便利性,降低全生命周期碳排放水平。

中国的全国碳排放权交易体系(ETS)自2021年从电力行业启动以来,已在2025年稳步扩展至钢铁、水泥和电解铝等行业,2027年前后还将纳入其他主要的高排放行业。因此,2035年全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业这个目标如期完成也不会有任何悬念。未来,碳市场将通过“配额约束 + 价格信号”的双重机制,引导企业主动开展节能改造与低碳技术投资;而碳价的稳步提升将成为驱动工业深度脱碳的关键杠杆,倒逼高排放行业加速绿色转型。

结论

综合以上分析可见,中国此次宣布的2035年系列气候目标并非孤立存在,而是相互关联、相互支撑的。风光装机容量的加速发展是实现非化石能源消费占比目标的核心引擎,而能源结构的成功转型则是实现温室气体从峰值下降的关键路径,森林蓄积量通过自然碳汇抵消进一步为核心减排目标兜底。

从可行性来看,各目标的实现难度与支撑基础呈现清晰梯度:

●极高可行性: 风光总装机容量和森林蓄积量目标。基于当前的发展现状,这两个目标不仅能够完成,甚至有望大幅超越。

●较高可行性: 非化石能源消费比重目标。该目标虽然具有挑战,但基于已有的坚实基础和明确的政策路径,实现的可能性很大。

●具有挑战性: 温室气体净排放下降目标。作为所有目标中难度最高的一项,其可行性高度依赖达峰年份的早晚和峰值的高低,尽管实现路径清晰,但需要整个经济社会进行一场深刻且迅速的绿色转型。

总体而言,中国 2035 年 NDC 新目标既牢牢扎根于自身产业基础与实践能力,又彰显出主动引领全球气候治理的坚定雄心。尤其是在可再生能源领域,中国已经展现出引领全球能源转型的强大能力。尽管在实现“温室气体净排放量比峰值下降7%-10%” 这一核心目标上仍面临不确定性和艰巨挑战,但各项支撑性指标的积极进展表明,中国正朝着长期气候战略目标稳步迈进。未来十年的实践,不仅将深刻重塑中国的能源结构与经济发展模式,更将对全球能源格局、气候治理进程产生深远影响,为不确定的全球气候行动持续注入宝贵的 “确定性信心”。