2022年11月9日,生态环境部印发《关于公开征求<企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施><企业温室气体排放核查技术指南 发电设施>意见的通知》(环办便函〔2022〕393号)。

《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(征求意见稿)》解读

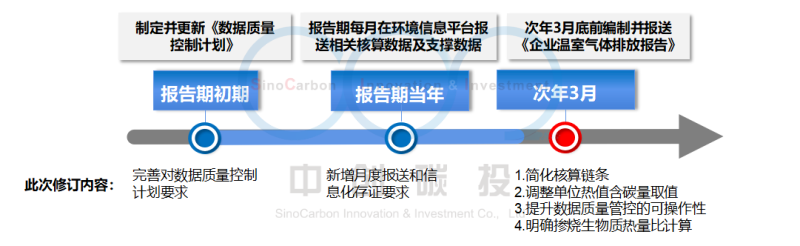

目前重点排放单位碳排放核算及报告的工作内容大体上可以划分为三个部分:1.企业温室气体排放核算与报告;2.月度数据报送;3.数据质量控制计划。相比2022年3月份发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》(以下简称“原核算指南”),本次发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(征求意见稿)》(以下简称《核算报告指南(征求意见稿)》)在以上三部分均有所变化,其中最大的变化体现在企业温室气体排放报告的核算方面。

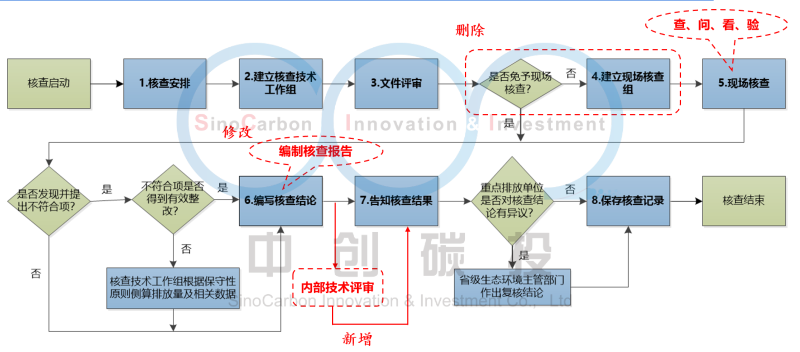

图1 | 企业碳排放核算及报告的工作流程及此次修订内容

针对企业温室气体排放报告

▼ 01 简化核算链条

企业温室气体排放报告中涉及的生产数据数量及其核算链条的简化,是本次《核算报告指南(征求意见稿)》中调整最大的一部分。《核算报告指南(征求意见稿)》仅保留与配额核定直接相关的发电量、供热量、负荷(出力)系数、运行小时数等4项生产数据,并且通过排放单位直接计量获取,大大简化了核算链条,有助于提高核查工作效率,也能够有效规避核算错误。而不再将供电量、供热比、供热煤(气)耗、供电煤(气)耗、供热碳排放强度、供电碳排放强度等作为核算项,此外添加了用于财务结算的“上网电量”,均仅作为报告项用于数据交叉验证,不要求进行核查。

图2 | 企业温室气体排放报告的参数拓扑及核算链条的变化

然而,《核算报告指南(征求意见稿)》中关于生产数据的规定与上周出台的配额分配方案征求意见稿存在一定偏离。首先,目前全国碳市场配额分配方案按照“供电量”进行配额核定,而《核算报告指南(征求意见稿)》使用“发电量”取代了“供电量”。其次,在配额分配方案中热电联产机组的“供热量修正系数”的计算来源为“供热比”,而《核算报告指南(征求意见稿)》未对“供热比”作出核查要求。依据配额分配方案中的计算方法,“供热比”对热电联产机组的配额核定结果有较大影响,该数据不再纳入核查可能意味着将来配额核定参数要求也会有相应调整。

▼ 02 调整单位热值含碳量取值

《 核算报告指南(征求意见稿)》分别调整了常规燃煤机组、非常规燃煤机组对应的单位热值含碳量缺省值,对于燃油及燃气发电机组则调整了单位热值含碳量的取值方式。

对于常规燃煤机组,未采取元素含碳量实测月份的数据应采用缺省值,相比原核算指南中缺省值0.03356tC/GJ,《核算报告指南(征求意见稿)》中缺省值降低至0.03085tC/GJ,下降8.1%,这一数值与2022年6月生态环境部发布的《关于高效统筹疫情防控和经济社会发展 调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知》 (环办气候函〔2022〕229号)调整后的燃煤单位热值含碳量缺省值保持了一致。

对于非常规燃煤机组,单位热值含碳量缺省值由原核算指南中0.03356tC/GJ降低至0.02858tC/GJ,其降幅达到了14.8%。非常规燃煤机组数量众多,占到全国碳市场控排企业的三分之一,但其规模和排放量普遍偏小,受限于成本投入和管理能力,还存在较多企业未开展元素碳含量的实测。对未开展实测的非常规燃煤机组使用较高的缺省值就会导致此类企业碳排放“虚高”。因此,在《核算报告指南》进一步降低非常规燃煤机组的单位热值含碳量缺省值,既可以缓解此类企业的管理压力,也可以降低此类企业数据的监管难度。

对于燃油、燃气发电机组,《核算报告指南(征求意见稿)》则放弃此前的实测优先,而是规定直接采用缺省值数据。这一调整大概率是结合目前燃油、燃气机组的能源品位相对稳定并且单位热值含碳量实测率极低的现实情况,规定直接采用缺省值以简化企业排放数据管理并降低监管难度。

表1 | 各类机组单位热值含碳量取值的变化

值得注意的是,《核算报告指南(征求意见稿)》并未明确是否继续采取2022年6月环办气候函〔2022〕229号文中关于元素碳含量数据取值方式,即2021-2022年企业元素碳含量3个月以上的可采用当年已实测月份算术平均值代替。因此,无法确定在后续履约期(2023年后)是否将调整回原有的关于实测数据规定。但是,随着发电企业实测占比逐渐提高,实测机组占比从2019年的66%提高至2021年的98%以上(按排放量计),单位热值含碳量缺省值将越来越少地被采用在燃煤机组的碳排放核算中,元素碳含量数据如何取值对于整体履约排放量的影响程度将逐步降低。

▼ 03 提升数据质量管控的可操作性

《核算报告指南(征求意见稿)》中针对部分数据质量管控中的问题进行了优化,适当降低了皮带秤校准周期和煤样保存期限的要求。例如,对于皮带秤校准周期由每旬一次改为更具备可操作性的每季度一次。又如,对于煤样保存期限,明确了与GB/T 474《煤样的制备方法》等相关标准保持一致,将每日一般分析试验煤样留存期限改为2个月。此外,对于非生产用标准煤量,《核算报告指南(征求意见稿)》明确了相应的扣除范围。

▼ 04 明确掺烧生物质热量比计算

掺烧热量年均占比不超过10%的掺烧生物质发电机组需纳入碳市场管控,而此前指南中未给出该参数计算方法,导致在实际工作中缺乏规范性计算方法指导。《核算报告指南(征求意见稿)》中明确了该参数的计算方法,可有效判断掺烧生物质发电机组是否纳入碳市场管控的要求。

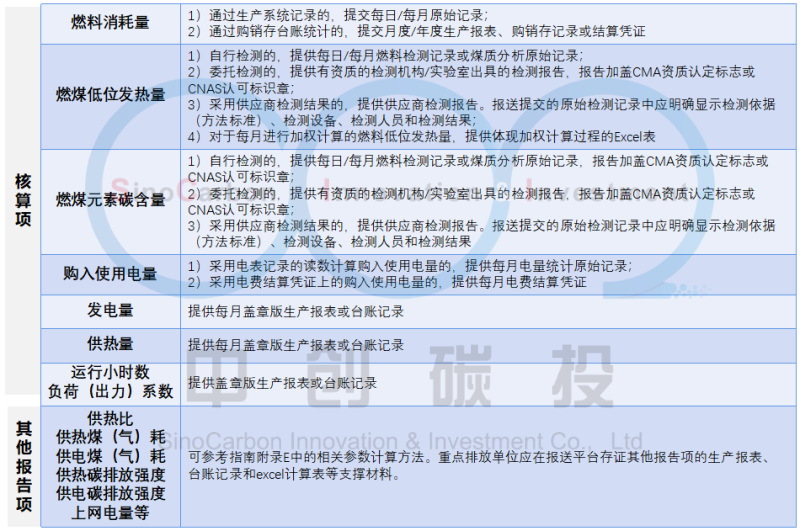

针对月度数据报送要求:新增月度报送和信息化存证要求

《核算报告指南(征求意见稿)》中,新增了一个章节用来规范企业年度排放报告及月度信息化存证,指出企业应在规定时限内通过报送平台存证必要的排放报告支撑材料,并且将“信息化存证”工作纳入到核算和报告的工作流程中,进一步提升了碳排放数据监管的力度。2022年3月,生态环境部发布的《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)中已对月度报送和信息化存证提出相关要求,4月起控排企业已经广泛开展月度数据的线上报送工作,《核算报告指南(征求意见稿)》则是将该要求作为单独章节进行突出强调,并对简化后的相关参数及其所需的支撑材料提出规范化的具体要求。

表2 | 企业排放报告报送和信息化存证要求

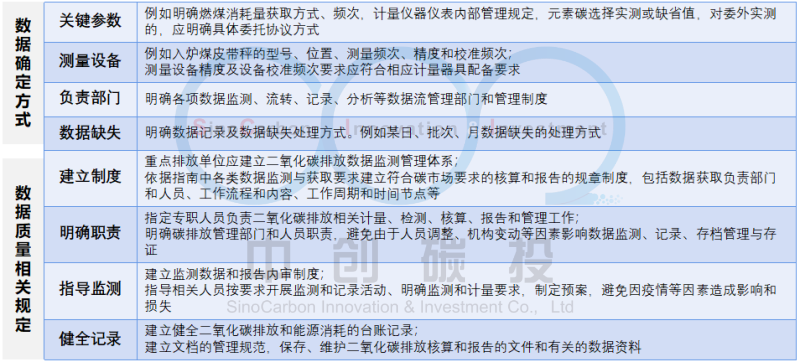

针对数据质量控制计划:完善对数据质量控制计划要求

为了能够确保排放单位按照其制定并备案的进行监测、核算和报告,《核算报告指南(征求意见稿)》对数据质量控制计划提出进一步要求,明确了数据确定方式以及数据内部质量控制和质量保证相关规定的细化要求:

表3 | 数据确定方式以及数据内部质量控制和质量保证相关规定的细化要求

《核算报告指南(征求意见稿)》相比于原核算指南的最主要变化在于对核算链条的简化,核算公式由27个减少至12个,生产相关信息核算项由10项减少到4项,降低了核算难度,减少了企业和监管的工作量。如《核算报告指南(征求意见稿)》中关于核算项的调整得到落实,可以预见未来全国碳市场发电企业配额分配方案也将作出联动调整,各火电生产企业有必要及时调整对碳排放数据的管理,并对碳市场政策动向保持关注。

《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施(征求意见稿)》解读

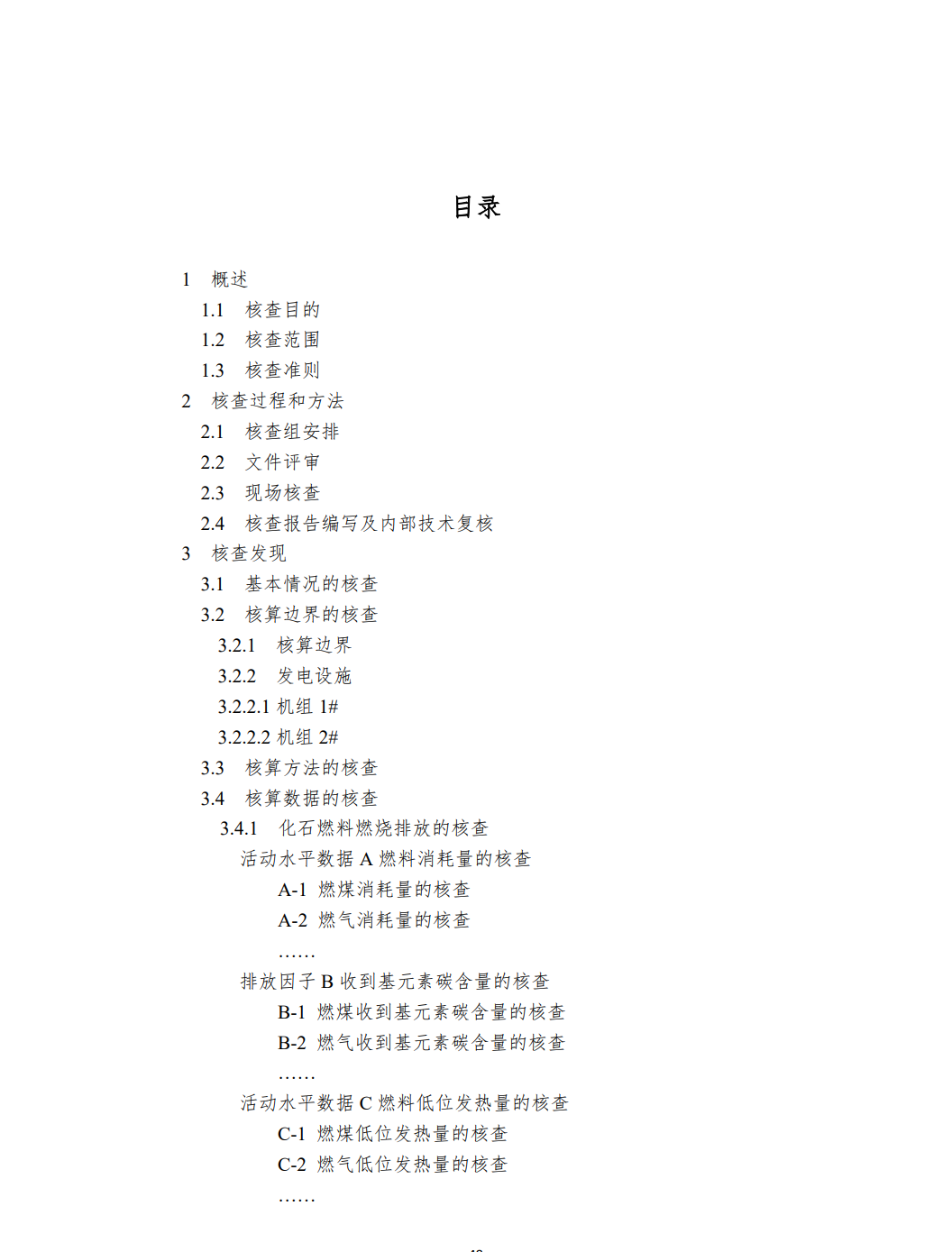

相比《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号),本次发布的《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施(征求意见稿)》(以下简称《核查技术指南》)变化较大,可以概括为流程优化、内容细化、成果规范化,增强发电行业企业核查工作的针对性、规范性、可操作性以及透明度。

细化适用范围

《核查技术指南》在行业通用核查指南即《企业温室气体排放报告核查指南(试行)》(环办气候函〔2021〕130号)(以下简称“原核查指南”)的基础上,结合发电企业的生产特点制定,仅适用于发电设施温室气体排放量及相关数据的核查,分行业制定核查指南有望成为未来发展趋势。

优化核查程序

核查程序优化后共八个步骤,包括核查安排、建立核查组、文件评审、现场核查、编制核查报告、内部技术评审、告知核查结果、保存记录等。

图3 | 《核查技术指南》与原核查指南的核查程序对比图

文件评审环节提出“如重点排放单位本年度接受碳排放执法监督检查,核查组应调阅执法监督检查的内容和结果”。将执法监督检查与第三方核查进行链接,一方面为第三方核查工作提供借力,另一方面有助于做好执法监督检查问题整改情况的“回头看”工作。

现场核查环节取消了可不实施现场核查的相关规定,对于纳入全国碳市场交易的行业企业,实施现场核查或成为必不可少的一环。此外,提出“当出现疫情、自然灾害等不可抗力的影响时,核查组可以向省级生态环境主管部门申请采用远程核查的方式替代现场核查”,但在精细入微核查要求的前提下,远程核查如何实现现场核查的效果,有待商榷。

强化核查内容和要点

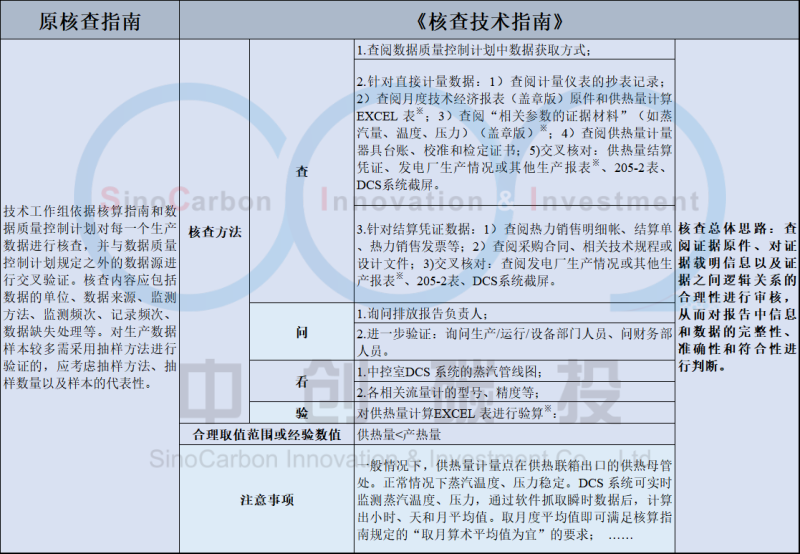

“核查内容和要点”是本次修订工作的重点与亮点。原核查指南的核查要点仅针对活动数据、排放因子、生产数据三大类分别提出原则性要求,未给出具体核查方法,而《核查技术指南》列出6项关键信息和12项关键参数,逐个明确核查要点与方法、合理取值范围或经验数值以及注意事项,针对每项信息与数据规定查、问、看、验的具体内容以及详细程度,并将核查内容划分为“必选”和“可选”。如此详细的核查方法无疑对核查员知识与技能提出更高要求,同时排放单位的资料准备与现场配合工作量势必有所增加,也是强化企业主体责任的一种体现。

表4 | 《核查技术指南》与原核查指南的核查要点对比表

《核查技术指南》在对各关键参数的核查要求中,强调应首先查阅数据质量控制计划中填报的数据获取方式,再针对不同的数据获取方式,确定相应的核查步骤、内容和方法。这一规定强化数据质量控制计划在核查中的作用,凸显出主管部门对于碳排放数据质量的重视程度,排放单位同样应重视数据质量管理及数据质量控制计划的制定。

此外,针对监测设备、元素碳含量等核查重点要素,也给出了更为具体的实操指南。针对监测设备的核查,《核查技术指南》根据监测设备未校准/延迟校准/准确度不符合规定等多种情形,分别明确了核查机构对于监测数据的处理方法,解决了核查标准不一致的问题。针对元素碳含量检测的核查,《核查技术指南》对燃煤的采样、制样、化验每个环节均作出详细的核查方法和步骤要求,明确核查机构应具备检查燃煤采制化规范性的能力,进而判别数据真实性,能够进一步降低数据造假弹性空间。

规范核查产出成果

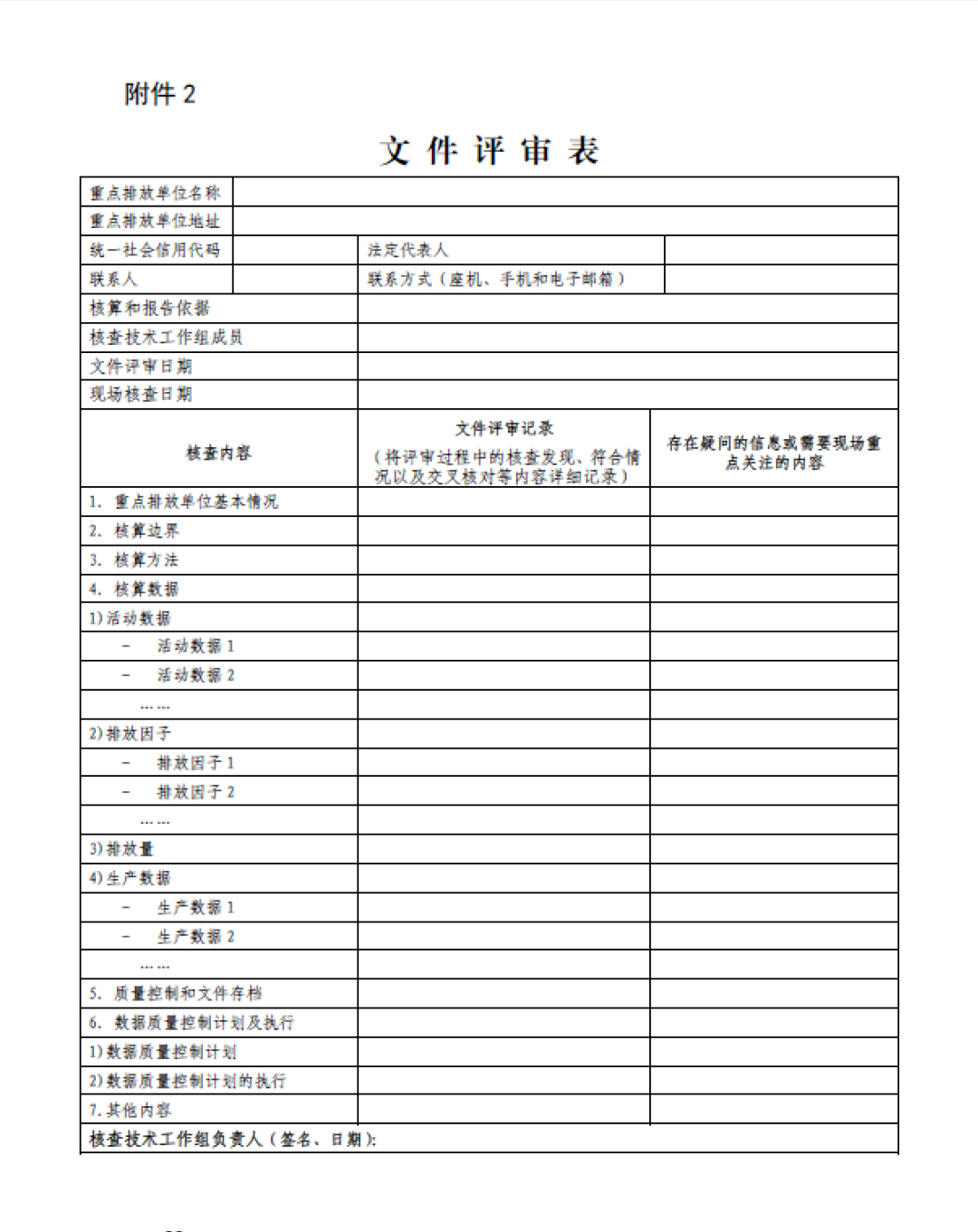

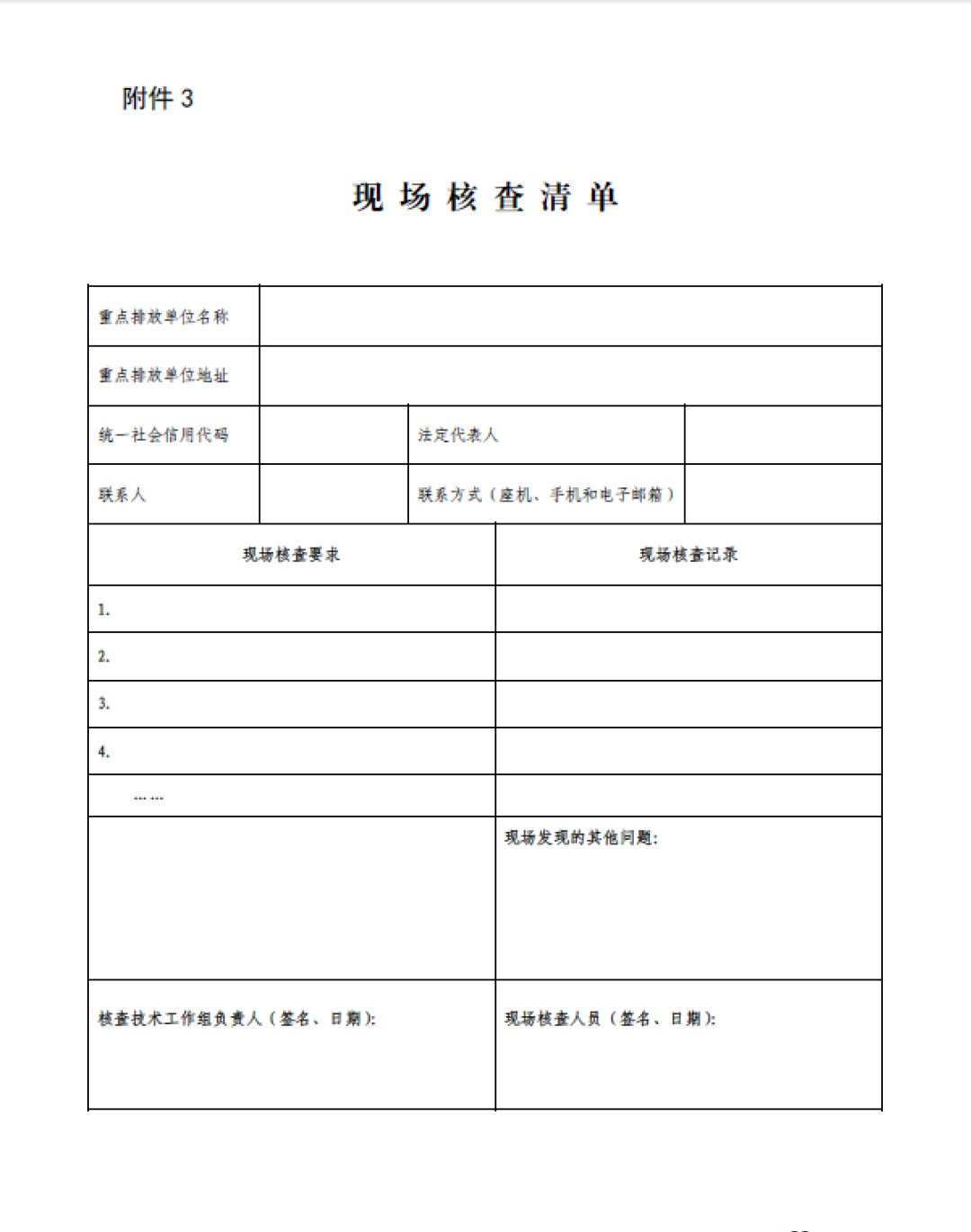

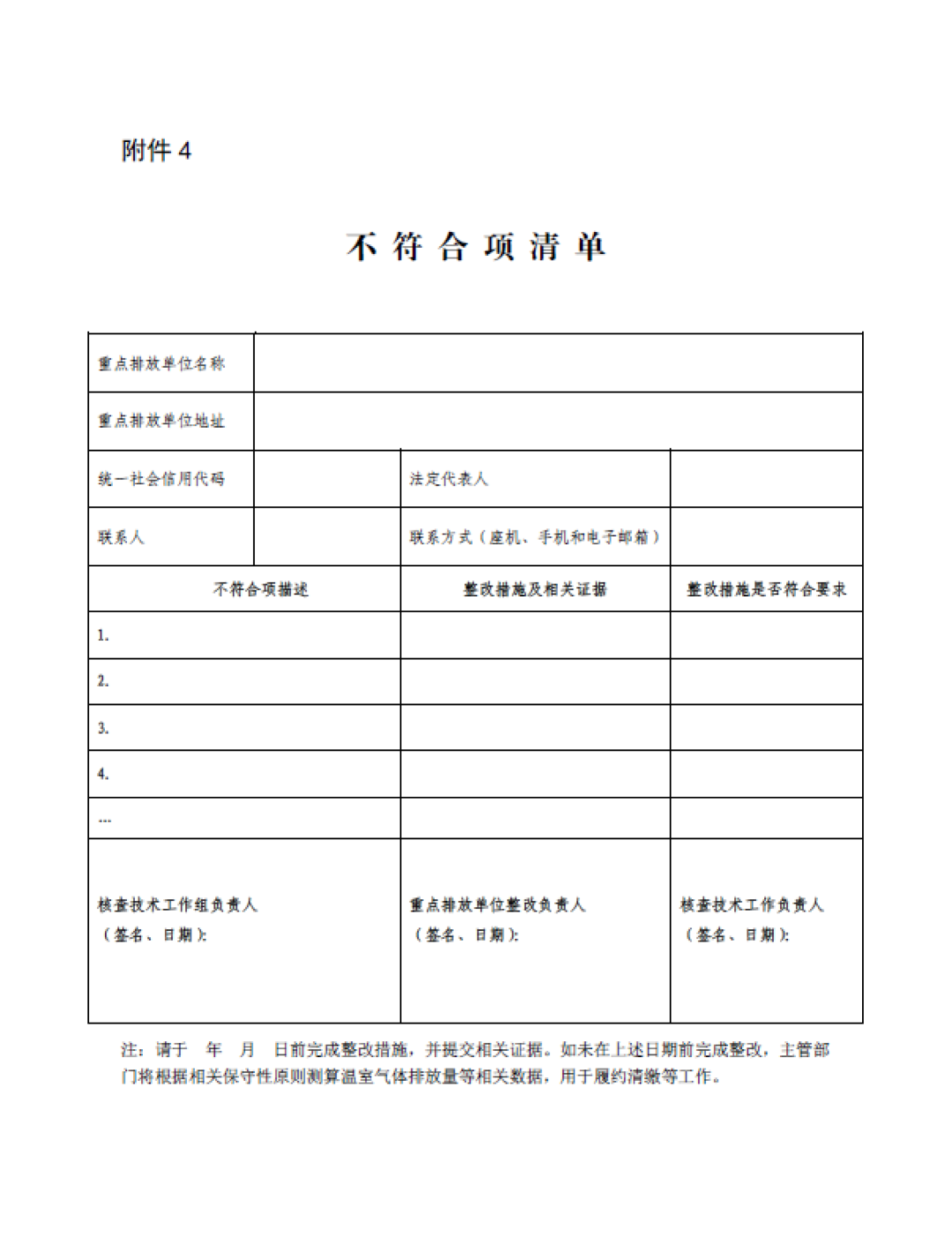

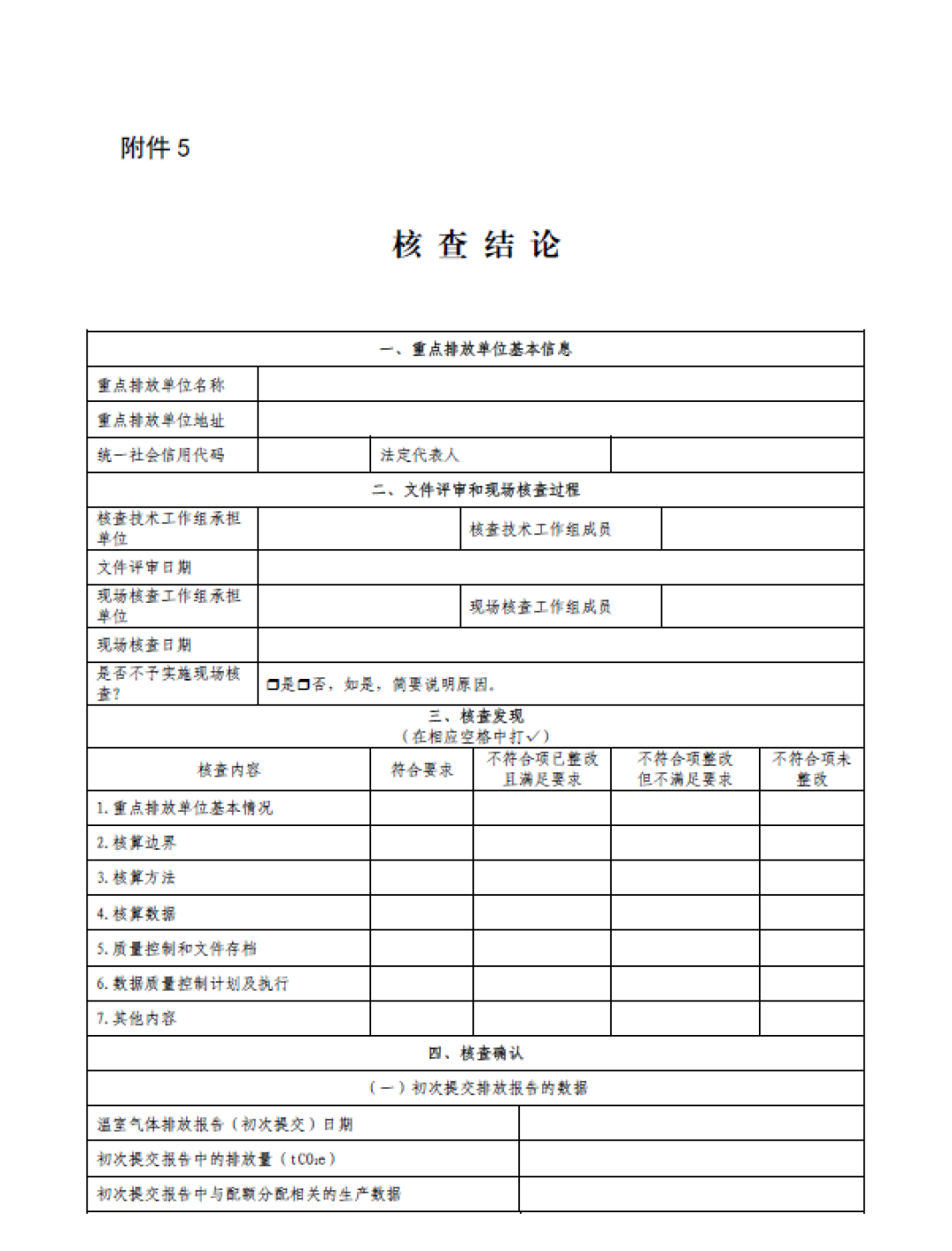

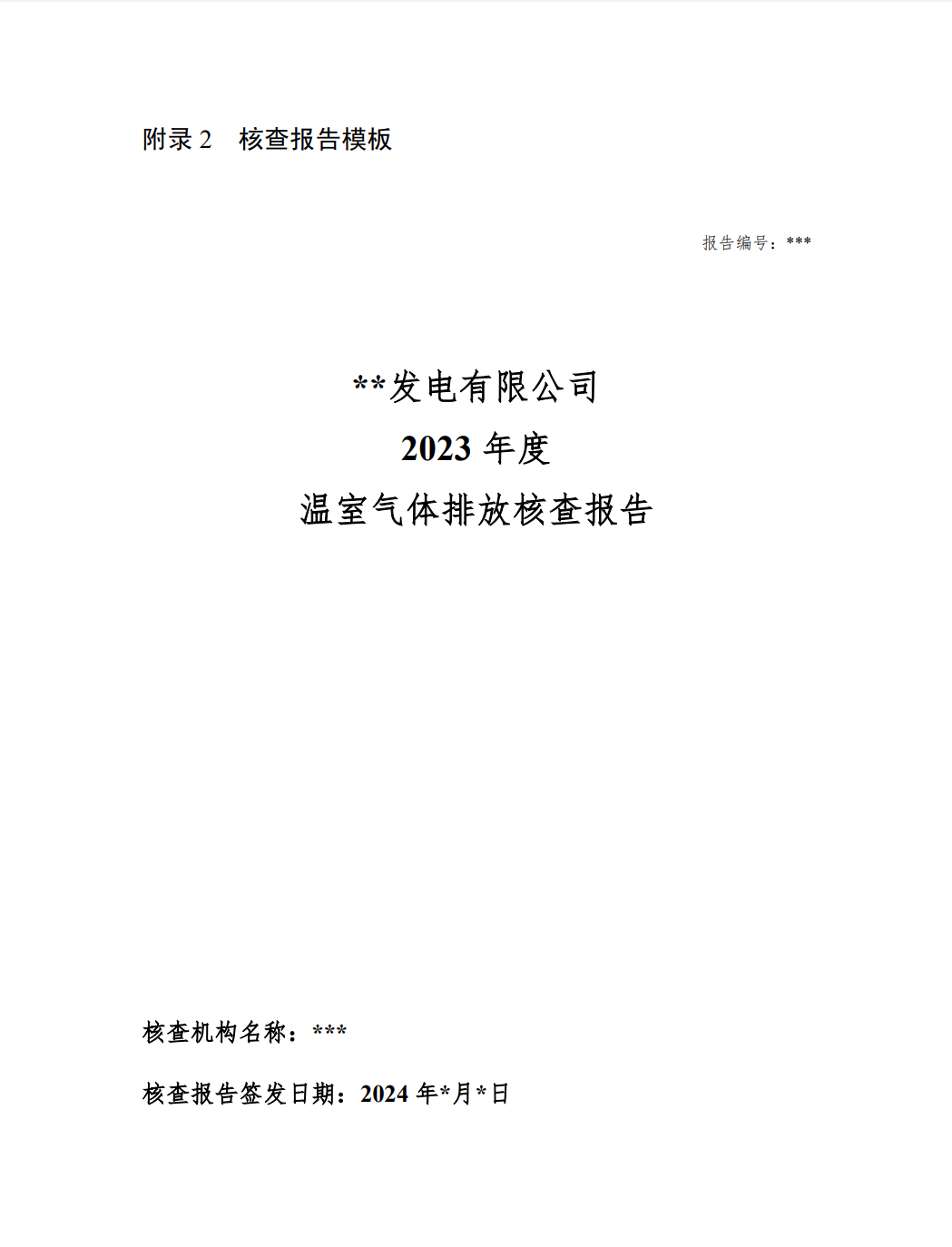

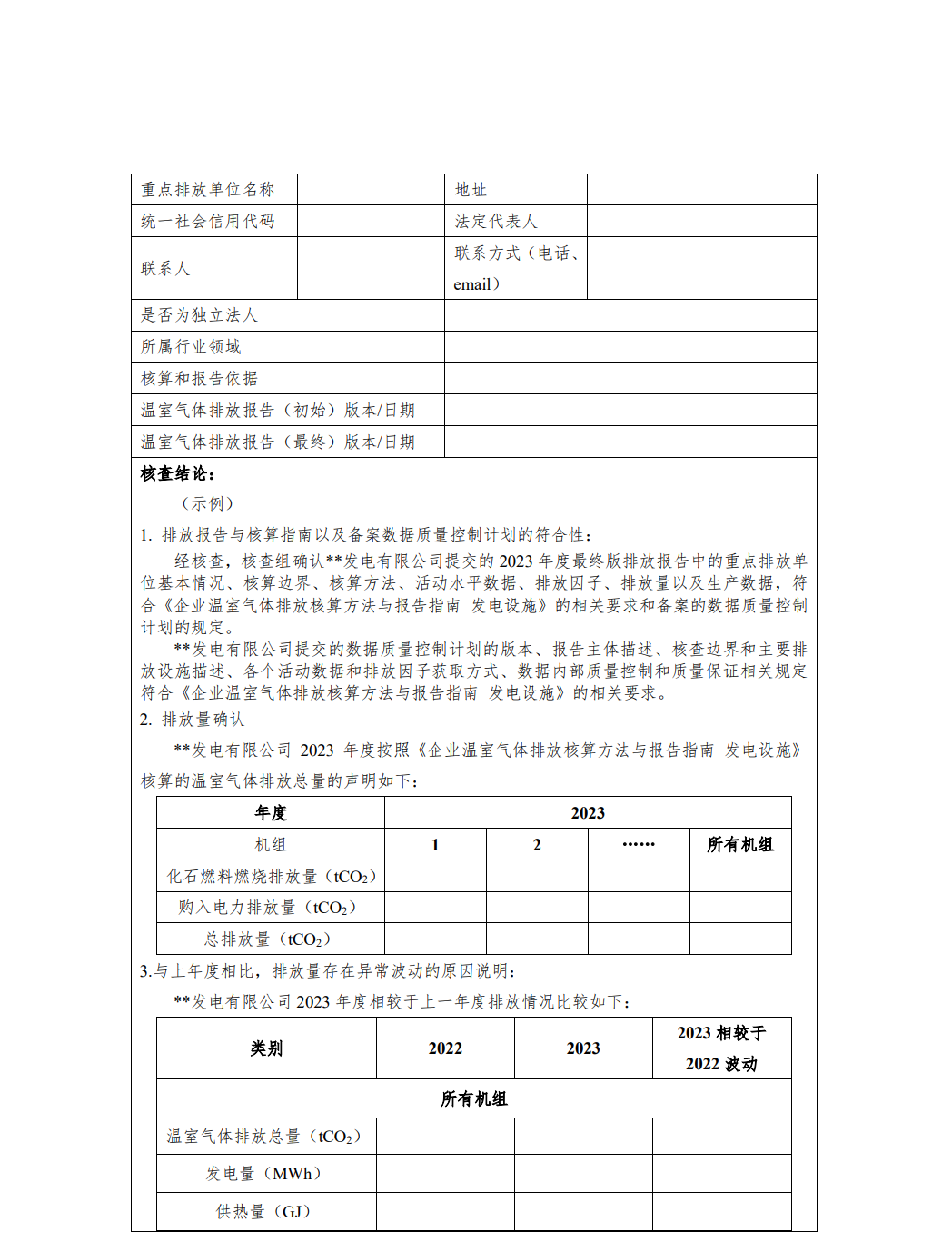

与之前不同阶段产出不同表格的要求不同,改为出具核查报告。核查报告的内容与格式要求与2019年度及之前要求更为接近,对原核查指南中四个表格进行了整合与完善。相应地,全国排放许可证管理信息平台的设置与操作亟待调整。

图4 | 原核查指南规定的核查成果模板

图5 |《核查技术指南》规定的核查成果模板

在技术服务机构信息公开表中新增“重点排放单位投诉”、“《核查报告》不合格情况”等内容,进一步增强信息透明度,一定程度上提升了对核查工作的公共监督力度。

此次出台的《核查技术指南》中核查内容和要点更为详细,增强了在实操方面的指导作用,解决了以往核查中核查尺度不统一、核查机构水平错落参差的问题,能够切实提高核查工作效率与质量,更加有助于监管工作的开展。

结语

全国碳市场自2021年正式启动交易以来,核算核查指南持续优化,相关规则一直保持动态更新,这就要求控排企业以及核查机构需要保持敏感性,及时把握政策动向。特别是作为责任主体的控排企业,需要持续提升数据精细化管理水平,优化管理机制及工具,落实数据监测、核算以及报告的各项要求。而主管部门、控排企业以及核查机构等各碳市场相关方的共同努力,才能实现全国碳市场提高数据质量,完善数据管理长效机制的长远目标。