图源:Richard Sidey/Eyos Expeditions

2025年9月5日前后,多家媒体援引权威科学机构消息报道,有记录以来全球最大的冰山A23a,正于南大西洋温暖海域加速解体。这座“世界最大冰山”,正在我们这个时代的注视下走向生命终点。A23a的消亡绝非单纯的自然奇观落幕,更像一面棱镜,折射出地球正在经历的深刻变化,也为我们揭开气候变化严峻现实的一角。

A23a的诞生可追溯至1986年,当时它从南极菲尔希纳-龙尼冰架断裂,成为一座独立冰山。因其体量庞大(巅峰时期面积约4000平方公里,厚度约为400米),它很快在威德尔海海底搁浅,如“锚定”的岛屿般在此沉寂三十余年。

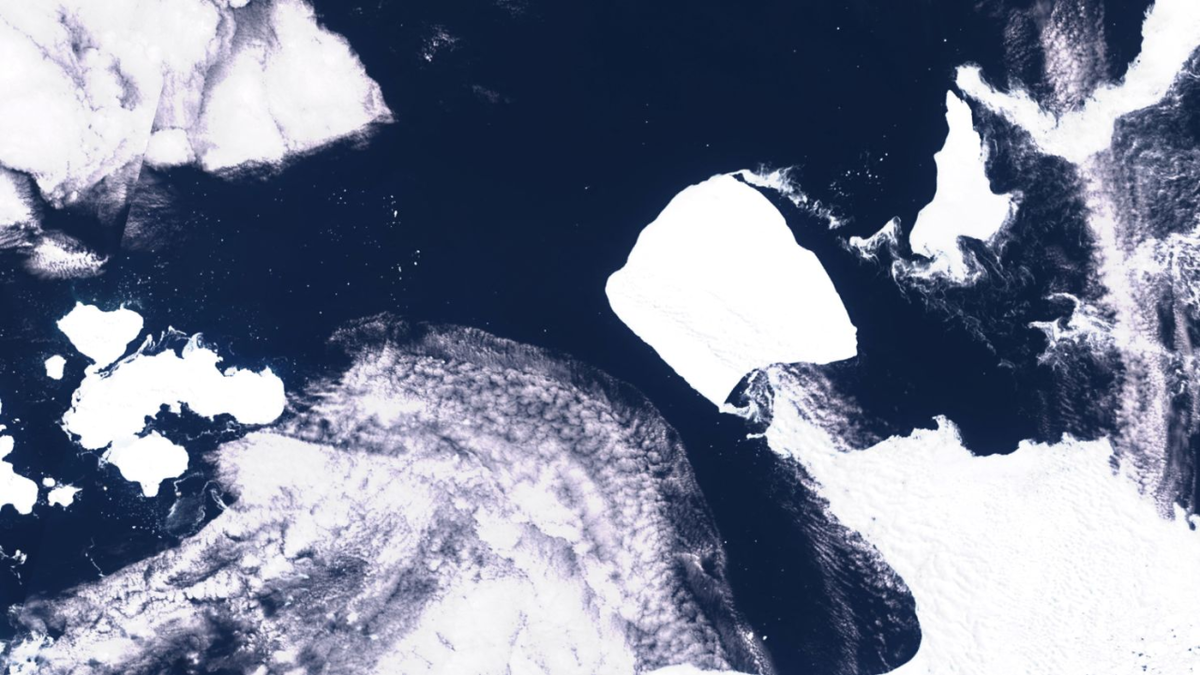

2020年前后,受冰层融化等因素影响,A23a逐渐摆脱海底束缚。在南极强劲洋流与盛行风的共同推动下,它开启缓慢北移的“远征”。2024年起,A23a边缘开始频繁崩裂,大量冰块脱落。通过欧洲航天局哥白尼卫星的高精度观测,我们得以见证其前所未有的解体速度。

截至2025年初,A23a的面积已较巅峰时期缩小超一半;2025年8月至9月传回的雷达图像更直观呈现了其剧烈解体过程,原本完整的巨冰表面布满裂缝,已分裂为多个大型碎块。科学家普遍预测,未来几周内,随着它继续漂向更温暖的海域,将进一步碎裂为无数小块,最终彻底消融于海洋。

图源:European Union/Copernicus Sentinel-3/Handout/Reuters

A23a的崩解既是自然规律的体现,更是全球气候变化的缩影。从自然逻辑来看,冰山的生命周期本就包含“从冰架崩解、在海洋漂流到最终融化”的过程,A23a向北漂移进入温暖水域,本身就是其生命终结之旅的一部分。

然而值得警惕的是,人类活动对气候的影响正持续加剧南极的异常变化。美国国家航空航天局(NASA)的观测数据显示,近几十年来南极冰层的损失速度显著加快,主要原因正是全球变暖导致的气温上升和海洋升温。如今南极的变暖趋势,已在一定程度上超出了自然气候波动的范畴,部分可归因于人类活动产生的温室气体排放。

谈及冰山融化,人们常存在一个误解,漂浮在海洋中的冰山,其融化并不会直接导致全球海平面上升。但A23a崩解的真正警示,在于它暴露了南极冰架日益加剧的不稳定性。作为A23a的“母体”,菲尔希纳-龙尼冰架及南极其他冰架的变薄、崩解,会直接解除对其后方陆地冰川的抑制作用,一旦冰架消失,原本固定在陆地上的冰川便会加速流入海洋。而这一过程,才是南极对全球海平面上升产生重大影响的关键。

除此之外,A23a的融化还将带来更深层的海洋与气候连锁反应,其蕴含的近万亿吨淡水若在短时间内集中注入南大西洋特定海域,可能打破局部海水的盐度与密度平衡,进而对区域甚至更大范围的海洋环流产生扰动;与此同时,融化过程中还会释放出尘封数万年的铁、硅等微量元素,这些营养物质进入南大洋表层海水后,不仅可能引发海洋生态系统的不可预测变化,还可能通过改变浮游生物生长、光合作用等过程,间接影响全球海洋碳循环与气候系统的稳定。

A23a的加速崩解,远非一场孤立的极地自然事件,而是关乎全球生态系统稳定的复杂议题,与地球大气圈、水圈、生物圈的平衡紧密交织、息息相关。

关注A23a的加速崩解,不应止于对世界最大冰山消亡的短暂感叹,更应透过这浮冰的命运看见地球气候系统发出的细微信号。南极的冰川从不是远在天边的极地景致,海平面上升也不是纸上的抽象预测,气候异常更非遥不可及的未来寓言。当沿海城市面临海水倒灌的威胁,当极端高温、暴雨一次次打破生活常态,这些都是气候变化向人类敲响的“近距离警钟”。