中创观点 | 聚焦两会!代表委员热议“绿色金融”

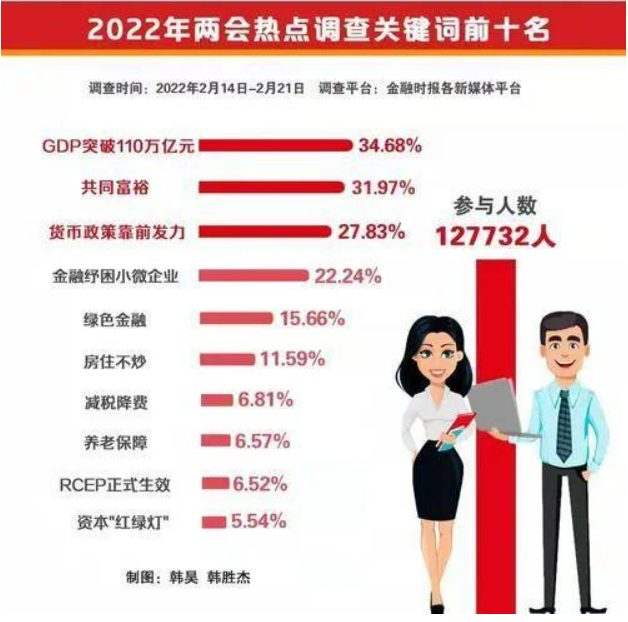

第十三届全国人民代表大会第五次会议和全国政协第十三届全国委员会第五次会议(下文简称“两会”)于3月11日圆满落幕,我们关注到,在近13万名网友参与的“两会热点话题调查”中,“绿色金融”一词备受关注,得票率高达15.66%!多位代表委员和业内专家也在两会期间为绿色金融发展建言献策,提出了诸多兼具可行性和前瞻性的提案内容。

来源 | 金融时报

作为助力“双碳”目标实现的关键途径,绿色金融为推动经济绿色转型提供了重要的资金支持保障。尤其是“十四五”时期作为我国实现碳达峰的关键窗口期,支持绿色低碳发展也将成为未来一段时期金融领域的重点工作。本文将围绕“绿色金融”的一系列热议话题,为您一一解读。

什么是绿色金融?

2016年8月31日七部委联合印发《关于构建绿色金融体系的指导意见》,明确指出:绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。

绿色金融的特点是在以市场收益为导向的前提下,将环境保护程度与资源有效利用程度作为计量金融活动成效的重要标准,实现产业和绿色政策的密切配合,追求金融与环境保护和生态平衡的协调发展。

绿色金融在我国发展现状如何?

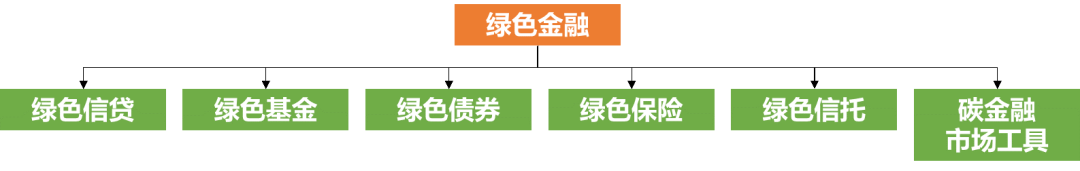

目前我国已初步形成绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系。

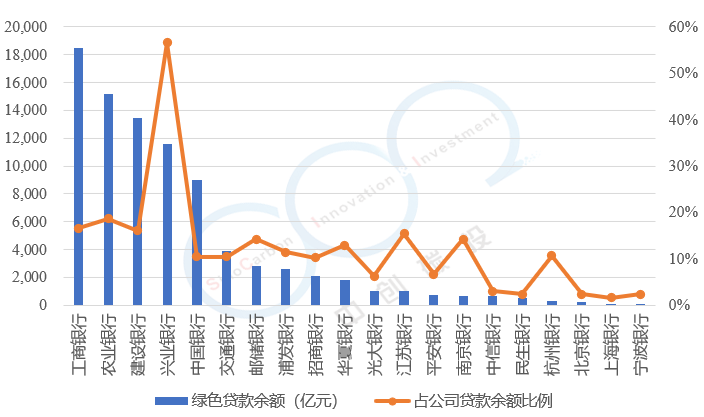

截至2021年末,我国本外币绿色贷款余额15.9万亿元,同比增长33%,存量规模居全球第一。绿色贷款投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为7.3万亿元和3.36万亿元,合计占绿色贷款的67%。中国主要商业银行绿色信贷实践情况详见下图所示。

来源 | 各大银行2020年年度报告

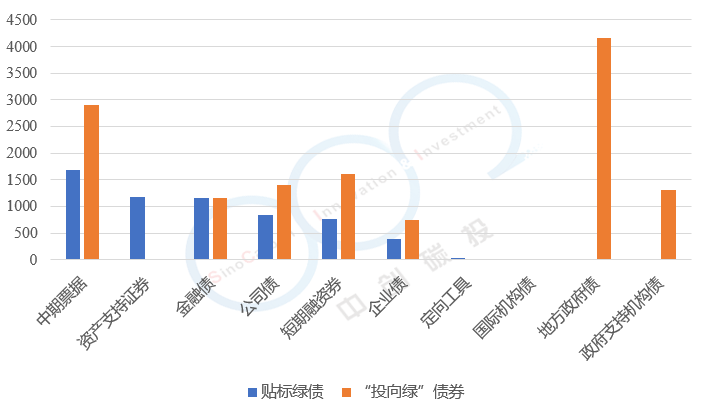

2021年我国贴标绿色债券发行规模为6463.49亿元,同比增长123%。此外,我国还存在大量未贴标、实际投向绿色项目的“投向绿”债券,2021年发行805只,发行规模为13288.82亿元,同比增长6.32%。

来源 | 中债绿色债券环境效益信息数据库

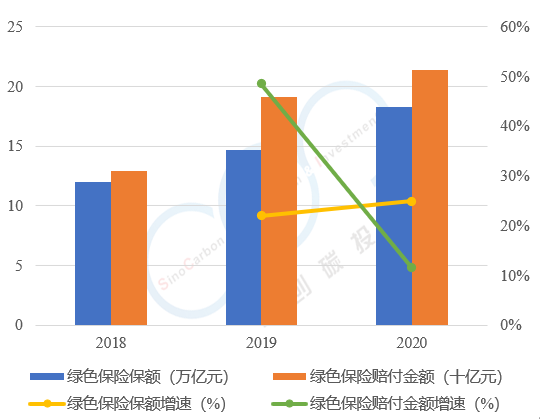

2018-2020年绿色保险保额与支付赔偿金额持续增长,风险保障作用加强。三年间绿色保险(包括绿色能源、绿色污染、巨灾、天气等领域)累计提供保额共计45万亿元,赔付共计533.8亿元。

来源 | 中国保险业协会

绿色金融在我国未来发展前景如何?

我国“双碳”目标的巨大资金需求和相关政策的配套支持,为绿色金融发展创造了新的机遇。随着我国碳排放权交易市场规则、标准和基础设施的不断完善,碳市场建设为碳金融产品和服务创新拓展了新的领域。新兴科技在金融领域的运用范围不断拓宽,金融科技为绿色转型提供了新的动力。绿色金融发展有助于我国积极参与国际气候治理对话,提升在应对气候变化、绿色低碳发展等领域的国际影响力。

各预测机构给出了不同降碳情景下的投资规模预测(见下表)。绿色金融行业将迎来黄金期,未来发展前景广阔。

中创碳投根据公开资料整理

两会代表对我国绿色金融发展有何建议?

全国政协委员、金风科技董事长武钢:建议大力发展绿色金融,助力碳中和。

自“双碳”目标提出后,各大银行陆续出具了绿色金融相关管理办法和业务品种,但存在绿色信贷项目认定模式、口径不一致等问题,在降低绿色资产风险权重等方面仍有提升空间。据此,武钢代表建议,央行、银保监会进一步完善绿色信贷的政策体系及评价标准,出台绿色信贷的监管激励措施,包括:降低绿色资产风险权重;降低再贷款利率、延长贷款期限;规定绿色贷款投入比例并逐年提升;提高补贴确权贷款用途灵活性等。

全国人大代表、中原银行董事长徐诺金:创新具有可持续性的绿色金融商业模式。

徐诺金代表建议,一是要根据《国家标准化发展纲要》,加快建立健全绿色金融发展标准;二是要结合绿色金融项目特点,创新长周期贷款产品;三是要鼓励有条件的地方政府出台激励政策,为银行业金融机构发展绿色信贷给予财政贴息、风险分担、挂钩财政存款等支持;四是要创新金融服务模式,将企业贷款额度、利率与企业能耗水平和碳足迹挂钩,综合运用信贷和非信贷两种融资模式,提供综合化金融产品和服务。

全国人大代表、国网英大股份有限公司党委副书记张凡华:建议构建一套面向绿色金融的国家级碳核算体系。

张凡华代表建议,一是国家相关部门牵头指导,依法合规利用能源电力大数据,在确保数据安全的前提下,构建一套面向绿色金融的国家级碳核算体系;二是制订一套适应“双碳”工作的绿色金融标准;三是加快构建“测算有依据、标准能支撑、过程可记录”的绿色金融数字基础设施,提升绿色企业、绿色项目识别能力,引导金融机构加大向新型电力系统建设等“双碳”重点领域的资金支持力度等。

全国政协委员、人民银行杭州中心支行行长殷兴山:建议围绕碳减排构建完善绿色金融标准体系。

为引导金融机构绿色低碳转型,切实提升绿色金融服务能力,殷兴山代表建议,一是要加快建立市场主体碳信息采集与核算、金融产品环境效益核算等相关标准;二是要加快建立碳信息共享机制,注重碳数据信息安全保护,厘清数据提供方、使用方、监管方等主体的责任边界;三是要加大对绿色金融创新的正向激励,强化金融、产业、环境、财政等领域的政策协同。

全国政协委员、东亚银行联席行政总裁李民斌:统一绿色金融标准,从根本上解决伪绿、漂绿问题。

李民斌代表认为,当前存在绿色金融标准待统一、碳金融市场待成熟、风险防控待健全等几大问题。据此,他建议一是要加快统一绿色金融标准,健全绿色项目信息披露机制,明确国家标准和地方标准的关系,有效引导绿色投向;二是要逐步扩大碳市场覆盖行业范围和丰富交易产品,扩大市场规模,将香港交易所作为国家碳市场走向国际的先行先试窗口;三是要协助企业准确核算碳排放,建立完整的数据信息共享平台,同时加强与专业第三方绿色评估机构合作,完善绿色融资审查机制,实时追踪绿色项目进展。

全国政协委员、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵:建议推动建立全国碳排放统一大市场,尽快推出碳排放税。

李稻葵代表建议一是要建立全国碳排放统一大市场,发现全国统一的碳排放价格,各地区、各部门都要为直接或间接碳排放付同样的单位费用;二是要尽快推出统一的碳排放税,从碳排放的源头征收,引导上游生产和进口环节的碳税逐步传导到产业下游和用户。

全国人大代表、迈科集团董事局主席何金碧:加快构建我国碳排放权期货交易市场。

何金碧代表建议加快构建我国碳排放权期货交易市场,促进碳金融产品多样化,增强我国在碳排放权现货市场交易的议价权,将国内碳排放权交易市场和国际市场联系起来。

全国政协委员、德勤中国副首席执行官蒋颖:建议加快研究碳排放税收政策。

蒋颖代表建议,一是要纳入更多具有良好公信力和国际影响力的碳市场服务机构,完善核查机构的监督管理机制,并通过有国际影响力的CCER第三方审定与核证机构,推动中国与国际碳市场机制接轨;二是要结合我国目前的税制情况,加快研究碳排放税收政策,确定碳税纳税主体的原则为谁排放、谁使用、谁缴税,碳税税率可采取渐进式提高的方法。

全国政协委员、毕马威中国前副主席龚永德:建议出台适合中国的可持续发展报告准则。

龚永德代表建议,在充分借鉴国际准则的基础上,加快研究并出台适合中国实际情况的可持续发展报告准则,扩展披露信息的涵盖范围,提高定量信息披露的比例,同时加快修订企业内部控制规范体系。

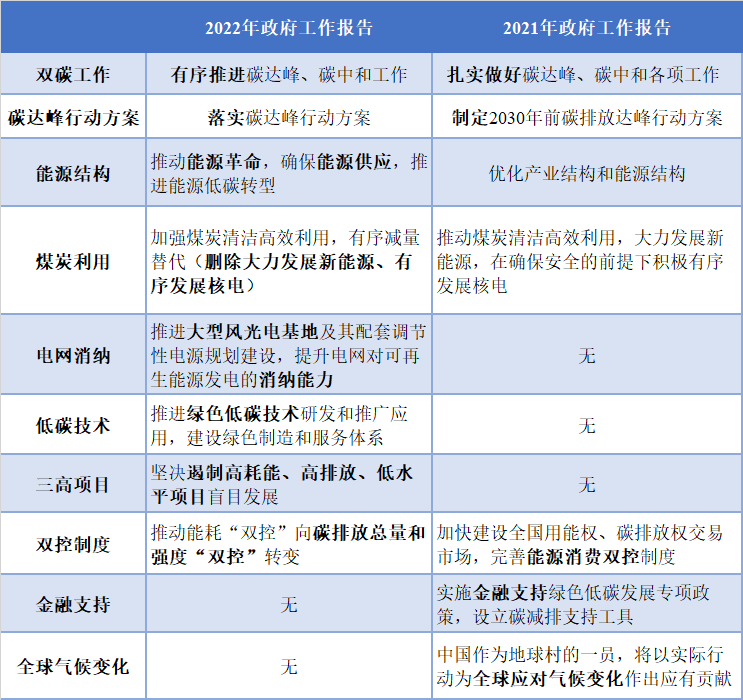

2022年政府工作报告中,对于“双碳”工作的整体表述,相比于2021年有了许多变化(见下表),主要包括:从“扎实做好”变为“有序推进”双碳工作;增加既要“推动能源革命”,又要“确保能源供应”;删除“大力发展新能源”和“有序发展核电”;重申“提升电网对可再生能源发电的消纳能力”;删除“对全球应对气候变化作出贡献”。各省两会在强调做好“双碳”工作的同时,很多省份也在2022年增加了“科学”“有序”的表述。

从这些变化中可见,近期中央和地方对“双碳”相关表述趋松,坚持稳字当头,助力经济稳增长。这既是对碳中和元年开启后,我国“双碳”工作和生态环境可持续发展所取得成绩的肯定,也是在当前经济下行压力较大的背景下,需要更加审慎执行“双碳”政策的要求,深化和完善已有工作内容,同时对2021年部分地区“双碳”政策措施执行的偏差给予回应与纠正。

中创碳投根据公开资料整理

发改委主任何立峰也明确表示:中国不搞“碳冲锋”,也不搞运动式“减碳”,而是要进一步有力、有序、有效推进“双碳”工作。当下我国“双碳”工作由前期谋划阶段步入实质性推进阶段,更需要实事求是,尊重规律,循序渐进,处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、人民群众正常生活的关系,创造条件尽早实现能耗双控向碳排放总量和强度双控转变。

绿色金融通过发挥其市场机制的优势,在广泛筹集资金、提供风险管理工具、提高资金使用效率三个方面,可以为国家绿色产业的发展和传统产业的绿色转型升级提供有力支持,有序稳妥推进“双碳”目标实现。大力发展绿色金融是实现国家经济和环境可持续发展的必然路径。