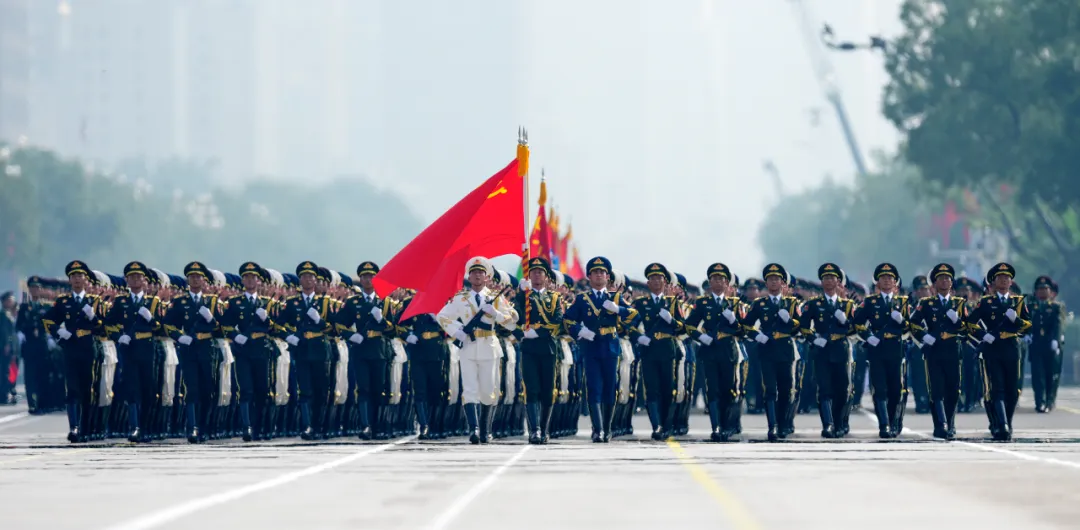

2025年9月3日,晨光洒在天安门广场,中国抗日战争胜利80周年阅兵盛典如期举行。三军将士步伐铿锵震寰宇;装备方阵气势如虹展国威。这支捍卫国家主权与和平的 “钢铁长城”,不仅铭记着民族危难时刻的不屈意志,更昭示着新时代的使命。

图源 | 新华社

站在“十四五”规划收官的关键节点,我们正面临一场关乎生存与发展的“新战役”——应对气候变化。如果说保家卫国需要钢铁铸就的坚固屏障,那么守护国家生态安全、护航长远发展,就必须以绿色为根基、以低碳为内核,构建起坚不可摧的“绿色长城”。

回溯2020年9月22日,中国曾向世界作出庄严承诺:力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。五年来,中国以空前的决心搭建双碳政策体系,全力推进各项实践落地。如今,不妨系统梳理这五年的推进进程,解码“绿色长城” 的筑造逻辑。

一、顶层设计:“1+N”政策体系搭建四梁八柱

自碳目标首次宣布,中国迅速构建起一套逻辑清晰、层层递进的“1+N”政策体系,为双碳实践绘制了精准的“施工图”,让宏伟目标从理念落地为可操作的行动。

图源 | 新华社

“1”:两大纲领性文件定调领航

“1” 作为双碳工作的“总纲”与“蓝图”,由两份重磅文件构成,明确基本原则、关键节点与总体部署,为全局工作锚定方向:

(1)《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》:2021年10月24日发布的这份文件,是“1+N”体系的核心纲领。它首次清晰划定了三个关键时间节点的目标:

●到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升,非化石能源消费比重达到20%左右;

●到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,碳排放达峰后实现稳中有降,非化石能源消费比重提升至25%左右;

●到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系、清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,碳中和目标顺利实现。

(2)《2030年前碳达峰行动方案》:国务院于2021年10月26日印发此方案,既是“1”的延伸,也是“N”的“领头文件”。它将《意见》中的原则性要求转化为具体路径,聚焦2030年前碳达峰目标,部署“碳达峰十大行动”,涵盖能源绿色低碳转型、节能降碳增效、工业领域达峰、城乡建设绿色转型、交通运输低碳发展等,全面覆盖经济社会关键领域,为各行业提供了明确的行动指南。

“N”:各领域专项政策精准补位

“N”作为“1”统领下的“砖石”,由各部门、各行业制定的具体实施方案与支撑政策构成,既确保“绿色长城”的每一环都坚固可靠,更凸显出极强的系统性与协同性:

(1)能源领域(降碳主战场):先后出台《“十四五”现代能源体系规划》《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等文件,核心围绕“构建清洁低碳、安全高效的能源体系”,为能源结构转型提供政策支撑。

(2)重点行业(减排关键区):工业、城乡建设、交通等领域均制定专项达峰方案。例如住建部发布的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,明确了建筑领域从设计到运营的全链条绿色转型路径。

(3)支撑体系(保障硬支撑):三大支柱共同护航,构建起全方位保障网络:

●市场机制:2021年1月《碳排放权交易管理办法(试行)》出台,同年7月全球规模最大的全国碳排放权交易市场正式启动,首阶段即覆盖发电行业2000余家重点排放单位,以市场化手段为企业减排注入经济激励。

●标准体系:国家标准化管理委员会等部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》,并向产品层面深化;如2023年出台的《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》,推动建立统一规范的碳标识制度,让减排成效可衡量、可追溯。

●绿色金融:政策引导金融资源向绿色低碳领域倾斜,为企业绿色转型提供资金支持;而ESG(环境、社会和治理)理念加速普及,通过重塑投资评价标准、倒逼企业绿色管理升级,间接为企业打通绿色融资通路,增强融资竞争力。

这套从宏观到微观、从全国到地方、从原则到实践的“1+N”政策体系,不仅为双碳战略筑牢制度根基,更让这项长期任务始终有章可循、有据可依。

二、进展评估:“绿色长城”已现清晰轮廓

“十四五”规划收官之际,双碳目标的阶段性成果已然可见。从各项关键数据的印证来看,我们不仅稳稳踏在既定发展路线上,部分领域更实现了超预期突破。那道为生态安全筑基的“绿色长城”,如今已勾勒出坚实的骨架,让零碳未来的轮廓愈发清晰。

图源 | 新华社

能源结构转型:跑出“中国速度”

能源结构绿色化是实现双碳目标的核心支撑,而中国在这一领域的推进节奏屡屡刷新外界预期,尽显中国速度的强劲动能。

●装机容量实现历史性跨越:早在2024年底,全国风电、太阳能发电总装机容量已突破12亿千瓦,较原定于2030年的目标提前6年达成;截至2025年年中,新能源装机规模更历史性超过火电,成为我国第一大电源,这标志着中国能源供应格局从化石能源主导向清洁能源主导的根本性转变。

●非化石能源消费比重稳步提升:国家层面“2025年非化石能源消费比重达20%”的目标已基本实现,地方实践更涌现出诸多亮点:

- 青海依托丰富光照与风力资源,提出“2025年非化石能源消费比重达52.2%”的目标;

- 海南、广东等沿海省份聚焦核电与海上风电开发,加速提升清洁能源占比;

- 甘肃力争同期风光电装机超5000万千瓦,黑龙江“十四五”期间新增新能源装机超3000万千瓦,区域实践的合力正汇聚成全国能源转型的澎湃动力。

节能降碳成效:实现“脱钩”突破

在推动能源结构转型的同时,“降低单位 GDP 碳排放强度”成为另一项关键战场,我们在这一领域的成效同样亮眼,正逐步实现经济增长与碳排放的“脱钩”。

●国家目标进展超预期:“十四五”规划提出“单位 GDP 二氧化碳排放强度累计下降 18%”的核心目标。作为碳强度下降的关键支撑,截至 2024 年我国单位GDP能源消耗强度已较2020年下降11.6%,相当于减少约11亿吨二氧化碳排放。这一成果不仅为碳强度目标达成筑牢基础,更标志着中国经济增长与碳排放的“脱钩”趋势持续巩固,绿色发展的成色愈发厚重。

●碳市场效能持续释放:截至2025年6月底,全国碳市场配额(CEA)累计成交量、成交额均达可观规模,市场运行健康有序,交易活跃度稳步提升。目前,生态环境部等相关部门正加快推进将钢铁、建材、有色金属等高耗能行业纳入市场的准备工作,未来随着覆盖行业扩容、交易机制完善,全国碳市场的减排调控效能与潜力将进一步释放。

三、未来展望:行至半山,更需策马扬鞭

尽管双碳目标的阶段性成果显著,但我们仍需清醒认清:实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和绝非短期攻坚,而是一场横跨数十年的长期且艰巨的战役。从能源供应降碳与保供的动态平衡,到核心技术的突破,从产业转型中社会成本的合理分担,到区域发展的差异化协同推进,每一项挑战都亟待以更大决心攻坚克难、寻找破局之道。

图源 | 新华社

待解的挑战:四大难题考验智慧

这些待解的难题,从不同维度考验着我们推进双碳目标的综合能力,每一项都关乎转型路径的平稳与可持续:

(1) 能源安全与低碳转型的协同难题:在逐步降低煤炭等化石能源依赖的过程中,极端天气(如寒潮、干旱)、经济周期波动等不确定性因素持续冲击能源系统。如何在降碳目标与能源保供需求间找到动态平衡,既避免短期供应缺口,又不偏离长期转型方向,成为亟待破解的核心命题。

(2)关键技术瓶颈待突破:尽管风电、光伏等成熟新能源的成本已大幅下降,但支撑“深度脱碳”的核心技术仍存短板——大规模储能的安全性与经济性需进一步提升,绿氢制取的效率突破与成本下降亟待突破,碳捕获利用与封存(CCUS)的规模化应用仍需技术迭代。这些“卡脖子”环节若不攻克,将制约全行业脱碳进程。

(3)产业转型的社会成本:钢铁、化工、煤炭等高碳行业的转型升级,必然伴随就业结构调整、区域经济短期阵痛。如何构建“公正转型”保障机制,为受影响地区、企业与劳动者提供技能培训、产业替代、生活保障等过渡支持,既关乎转型的社会稳定性,更考验政策的温度与精准度。

(4)区域发展不平衡:中国地域辽阔,各地区资源禀赋、产业结构与发展阶段差异显著,能源富集的中西部需将风光、煤炭等资源优势转化为绿色产业优势,避免 “守着资源难转型”;能源消费密集的东部则需在经济高质量发展中率先达峰,避免“先污染后治理”老路。这要求政策设计既要统筹全局,也要兼顾区域差异,提供差异化转型路径。

潜藏的机遇:三大红利开启新局

但这场深刻变革并非只有挑战,其本质是一次重构经济社会发展逻辑的历史机遇,每一个挑战背后,都蕴藏着打开新发展空间的窗口,为中国经济社会“范式转换”注入强劲动力:

(1)催生新质生产力:绿色低碳领域的万亿级市场正加速成型,新能源汽车产销连续多年居全球首位,智能电网的覆盖广度与调度效率持续提升,绿色建筑、循环经济、碳管理咨询等细分领域涌现大批创新企业。这些领域不仅是新质生产力的核心孕育地,更在重塑中国产业竞争的绿色优势。

(2)重塑产业竞争优势:全球“碳足迹”相关规则加速收紧,欧盟碳边境调节机制(CBAM)已进入正式实施阶段。中国企业若能率先构建统一规范的产品碳足迹管理体系、掌握低碳核心技术,将在全球产业链中抢占 绿色制高点,进一步提升在国际经贸规则制定中的话语权,有效突破绿色贸易壁垒制约。

(3)升级国家治理能力:双碳实践本质是一场“政府-市场-社会”多方协同的系统工程,从基于能耗、碳排放数据的科学决策,到“线上监管 + 线下核查”的监管模式,再到企业主动减排、公众绿色消费的社会共识构建,多元主体的联动贯穿始终。这一过程将持续优化国家治理体系的协同性与可持续性,推动治理现代化水平向 精细治理迈上新台阶。

结语:共筑绿色长城,每个你我都是守护者

从2020年双碳目标向世界宣告,到2025年“十四五”规划收官,五年时光里,我们既见证了“1+N”政策体系从框架搭建到落地深耕的顶层设计完善,也亲历了能源结构向清洁能源倾斜、产业形态向绿色低碳转型的深刻变革,这座守护人类共同未来的“绿色长城”,正从蓝图中的构想,一步步变为触手可及的现实。80年前,先辈们以热血铸就了捍卫家国安宁的“钢铁长城”,今天,我们当以创新为笔、担当为基,筑就守护民族永续发展的“绿色长城”,共同书写属于中国的清洁之美、繁荣之景、永续之章。

图源 | 新华社